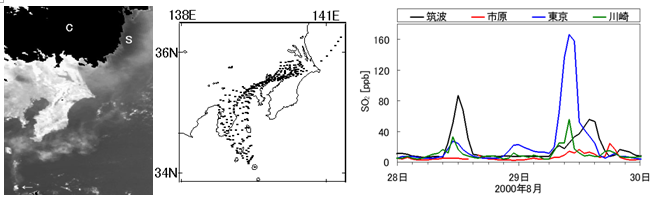

| スプリットウィンドウ(split-window)バンドとよばれる11ミクロンと12ミクロン の熱赤外差画像は鉱物質エアロゾルを検出するのに非常に有効である。 この検出アルゴリズムは大気中の水蒸気量を推定するために開発された スプリットウィンドウ法に基づいている。ある波長よりも短い粒子サイズをもつ 火山性硫酸エアロゾルや石英物質は、11ミクロンと12ミクロン帯における 氷晶や水滴とは反対の消散特性を持つこと利用し、火山灰煙の検出に適用している。 |

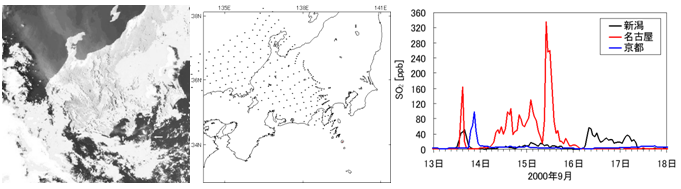

| 鉛直シヤーモデルでの噴煙放出は一定時間一定強度で続き、噴煙は放出された等圧面上 を移流しつづける理想粒子であると仮定し、乱流拡散及び重力の効果は無視する。 つまり、噴煙の移流拡散形態は噴煙の放出高度と高層風の鉛直シヤーによってのみ規定 されると仮定する。理想粒子は指定された等圧面ごとに、1時間に1個の粒子が火口上空 に放出される。放出された粒子は、もっとも近い高層気象観測点の高層風、もしくは 隣り合う観測点(噴煙の移流方向によって決定する)との距離の逆二乗で 重み付けして合成したベクトル風によって、次の位置が決定される。 すなわち流跡線を計算する。しかし、衛星画像で可視化された噴煙はある時刻の スナップショットであり、流脈線に相当する。そこで、本モデルでは、気圧面ごとに 各時刻の粒子の位置を配列に格納して保存し、シミュレーション開始時から終了時まで 放出された全粒子について、シミュレーション終了時刻(衛星観測時刻)の位置を プロットすることで噴煙の流脈線を表現している。 |