スプリットウィンドウ(split-window)バンドとよばれる11ミクロンと12ミクロン の熱赤外差画像は鉱物質エアロゾルを検出するのに非常に有効である。 この検出アルゴリズムは大気中の水蒸気量を推定するために開発された スプリットウィンドウ法に基づいている。ある波長よりも短い粒子サイズをもつ 火山性硫酸エアロゾルや石英物質は、11ミクロンと12ミクロン帯における 氷晶や水滴とは反対の消散特性を持つこと利用し、火山灰煙の検出に適用している。

| ■気象衛星データによる火山灰煙の検出 |

| ・熱赤外差画像 スプリットウィンドウ(split-window)バンドとよばれる11ミクロンと12ミクロン の熱赤外差画像は鉱物質エアロゾルを検出するのに非常に有効である。 この検出アルゴリズムは大気中の水蒸気量を推定するために開発された スプリットウィンドウ法に基づいている。ある波長よりも短い粒子サイズをもつ 火山性硫酸エアロゾルや石英物質は、11ミクロンと12ミクロン帯における 氷晶や水滴とは反対の消散特性を持つこと利用し、火山灰煙の検出に適用している。 |

| ■鉛直シヤーモデル |

| 鉛直シヤーモデル(VSM)での噴煙放出は一定時間一定強度で続き、噴煙は放出された 等圧面上を移流しつづける理想粒子であると仮定し、乱流拡散及び重力の効果は無視する。 つまり、噴煙の移流拡散形態は噴煙の放出高度と高層風の鉛直シヤーによってのみ規定 されると仮定する。理想粒子は指定された等圧面ごとに、1時間に1個の粒子が火口上空 に放出される。放出された粒子は、もっとも近い高層気象観測点の高層風、もしくは 隣り合う観測点(噴煙の移流方向によって決定する)との距離の逆二乗で 重み付けして合成したベクトル風によって、次の位置が決定される。 すなわち流跡線を計算する。しかし、衛星画像で可視化された噴煙はある時刻の スナップショットであり、流脈線に相当する。そこで、本モデルでは、気圧面ごとに 各時刻の粒子の位置を配列に格納して保存し、シミュレーション開始時から終了時まで 放出された全粒子について、シミュレーション終了時刻(衛星観測時刻)の位置を プロットすることで噴煙の流脈線を表現している。 |

| ■解析結果 |

| 扇状噴煙 |

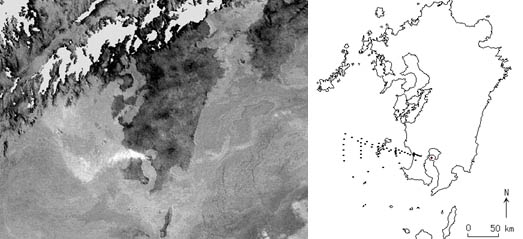

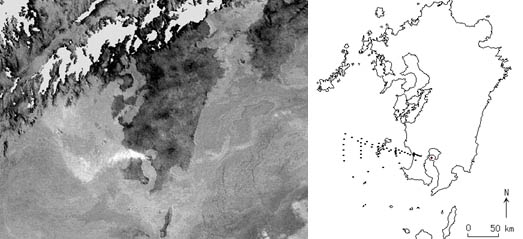

|

| 1990年6月11日14:17のNOAA熱赤外差画像画像を左に示す。扇形形状を示す桜島噴煙が 白く表示されている。北部九州に雲がかかっており、灰白色の部分は厚い雲である。 これに対応するVSMによって求められた流脈線図を右に示す。計算には放出開始時刻9時、 終了時刻14時、放出高さ900〜790 hPaを用いた。VSMは噴煙の拡がりをよく示している ことがわかる。 |

| 線状+爆発噴煙 |

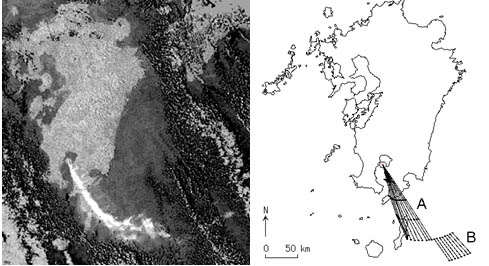

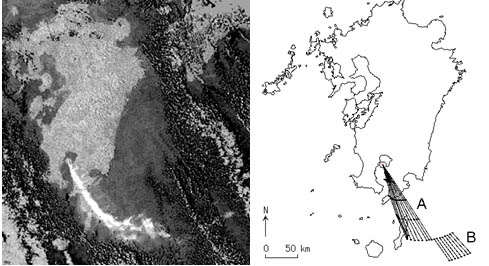

|

| 左は1991年12月30日のNOAA(AVI)画像で、噴煙の下流部が屈曲している。この噴煙は 南南東に移流する線状噴煙部と東に流れる下流部からなっている。 VSMから得られた流脈線をもとに、各気圧面の粒子間を線で結んだ流脈線図を右に示す。 上流から中流部にかけての線状噴煙と、放出開始時刻11時、終了時刻15時、放出高度 900〜780 hPaとして得られた流脈線'A'とはよく一致している。一方、下流部は、 放出開始時刻10時、終了時刻11時、放出高度770〜700 hPaで計算して得られた 流脈線'B'と一致している。当日の10時の地上観測映像には噴火が記録されており、 噴煙の下流部はこの爆発噴煙であると思われる。爆発噴煙は高い高度を移流したが、 その後に放出された爆発を伴わない噴煙はそれよりも低い高度を移流したために、 風の鉛直シヤーによって両者の移流の方向が異なり、衛星画像では屈曲した噴煙形状 が示されたと考える。このように、衛星画像のみでは高さの情報は得られないが、 流脈線図と合わせることで噴煙の移流高度の情報を得ることができる。 |

| 長距離移流 |

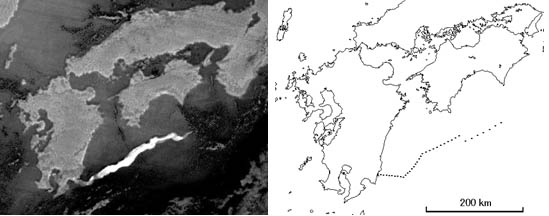

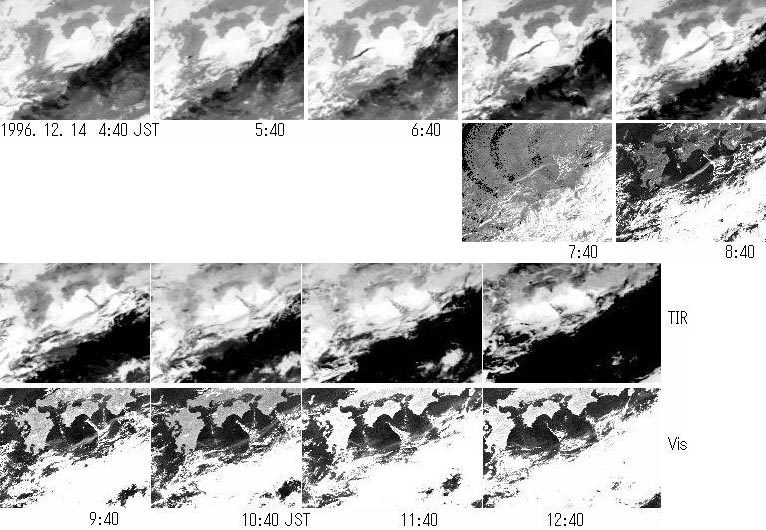

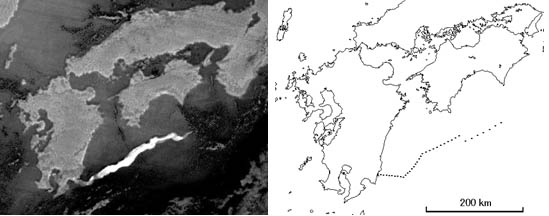

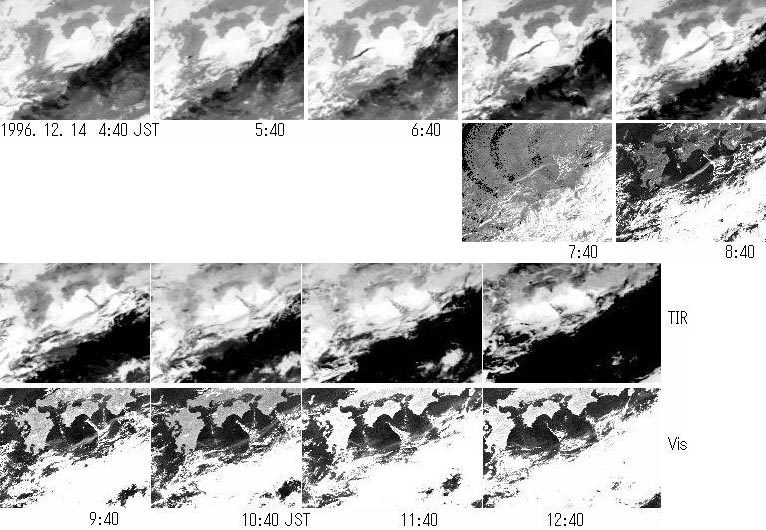

|

| この日の未明には火山雷を伴う激しい爆発が記録されており、活発な灰煙 が引き続き放出されたことが報告されている。爆発の映像は、桜島南岳の南南東、 約24kmに位置する名古屋大学太陽地球環境研究所附属鹿児島観測所に設置された 高感度ビデオカメラで撮影されている。このとき放出された噴煙は、NOAA熱赤外差画像 に非常にクリアで濃い線状移流が示されている(上の左)。単バンドの熱赤外および 可視バンドのGMSデータからは、5h−12hにかけて、伊豆半島の南端あたりまで延びていく 様子がわかる(下)。NOAA画像に対応する流脈線は、下流部が5−6 hに500−400 hPa に放出された粒子、中流部は5−8 hに600−400 hPaに放出された粒子の8 hにおける 位置を計算して得られた(上の右)。また、GMSにみられる噴煙の移流拡散形態は5h から 各衛星観測時刻までの時間に、600-450 hPaに放出した流脈線によってよく再現された。 |