○学習指導要領(2008)に対応した小学校理科教科書(2社)から、鍵となる教材・教具や用語の候補を抜出して、異なる単元で繰り返し登場する者を抽出した。

繰り返し登場する鍵教材の候補

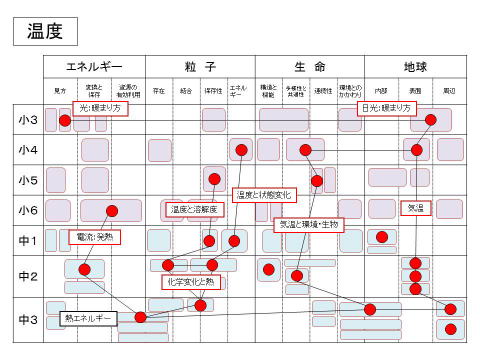

教材:「水」「空気」「光・日光」「温度」「金属(鉄など)」「力」「重さ」「石・土・砂」など

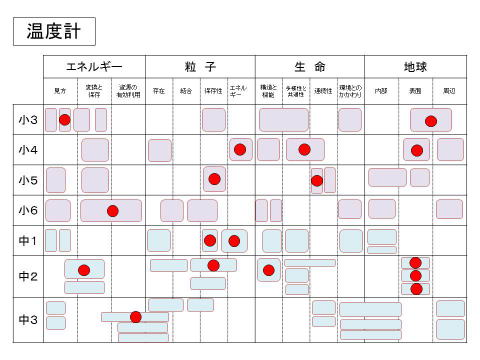

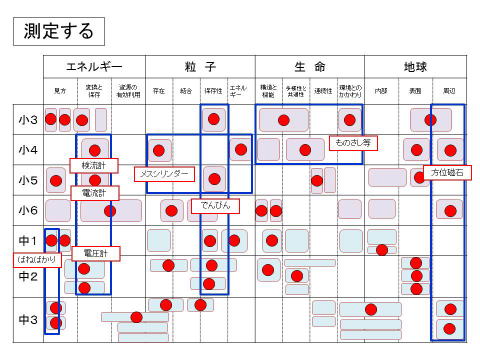

教具:「温度計」「方位磁石」「虫めがね(ルーペ)」など

○特に次の条件に合うものを鍵教材に設定した。

・科学的なが記念形成に結びつく教材 ・科学的な思考を導く教材 ・教育内容の関連を導く教材や観察実験の教具

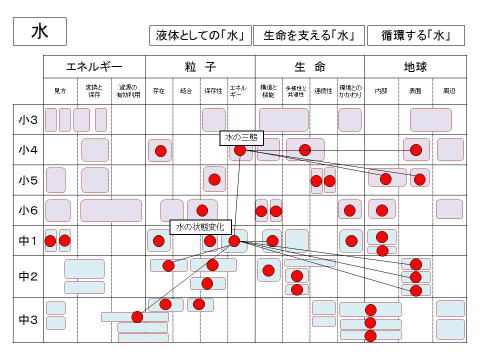

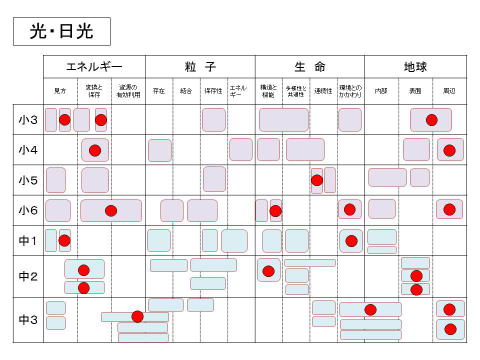

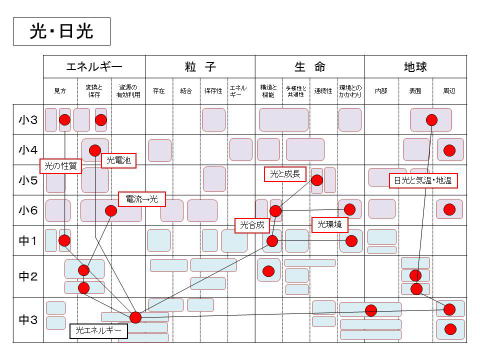

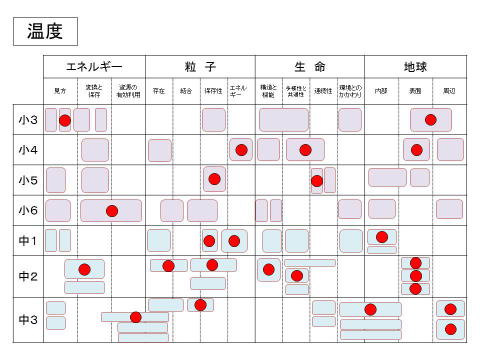

小学校学習指導要領解説理科編(2008)に提示された内容構成の表を用いて、鍵教材が扱われている単元のつながり方を図示した(→カリキュラム・マップ)。

小学校 3年 1.風やゴムの働き 2.光の性質 3.磁石の性質 4.電気の通り道 5.ものと重さ 6.昆虫と植物 7.身近な自然の観察 8.太陽と地面の様子

4年 9.電気の働き 10.空気と水の性質 11.金属、水、空気と温度 12.人の体のつくりと運動 13.季節と生物 14.天気の様子 15.月と星

5年 16.振り子の運動 17.電流のはたらき 18.物の溶け方 19.植物の発芽、成長、結実 20.動物の誕生 21.流水の働き 22.天気の変化

6年 23.てこの規則性 24.電気の利用 25.燃焼の仕組み 26.水溶液の性質 27.人の体のつくりと働き 28.植物の養分と水の通り道 29.生物と環境 30.土地のつくりと変化 31.月と太陽

中学校 1年 1.力と圧力 2.光と音 3.物質のすがた 4.水溶液 5.状態変化 6.植物の体のつくりと働き 7.植物の仲間 8.生物の観察 9.火山と地震 10.地層の重なりと過去の様子

2年 11.電流 12.電流と磁界 13.物質の成り立ち 14.化学変化 15.化学変化と物質の質量 16.動物の体のつくりと働き 17.生物と細胞 18.動物の仲間 19.生物の変遷と進化 20.気象観測

21.天気の変化 22.日本の気象

3年 23.運動の規則性 24.力学的エネルギー 25.エネルギー 26.水溶液とイオン 27.酸・アルカリとイオン 28.科学技術の発展 29.自然環境の保全と科学技術の利用

30.生物の成長と殖え方 31.遺伝の規則性と遺伝子 32.生物と環境 33.天体の動きと地球の自転・公転 34.太陽系と恒星 35.自然の恵みと災害 36.自然環境の保全と科学技術の利用