国語科 木下忠志

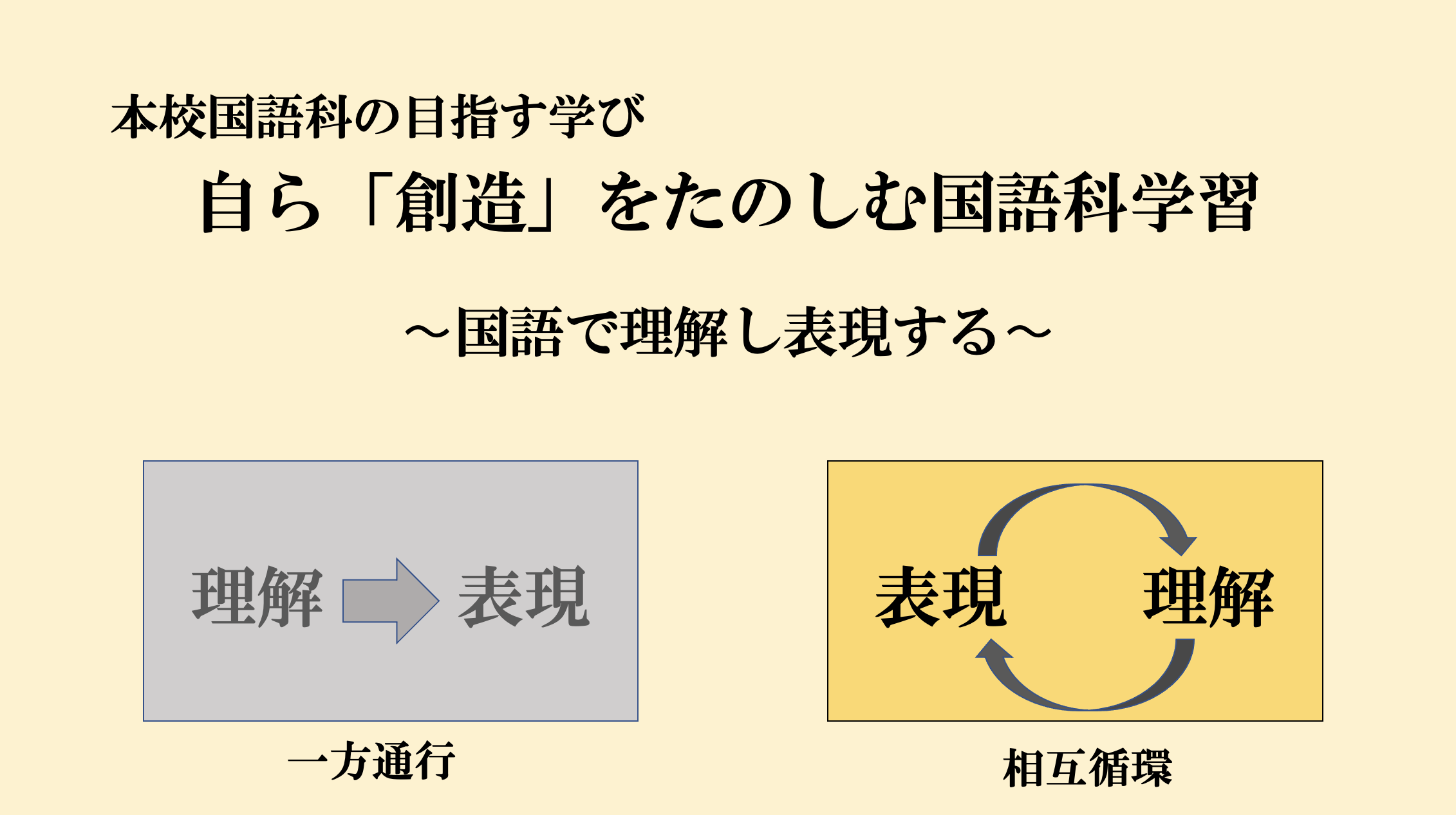

「表現と理解の相互循環」を活性化させる言語活動デザイン

本校4年目になりました。今年度は、5年3組を担任しています。初めての5年生担任として、昨年の実践を基に、より研究を進めていきたいと思います。

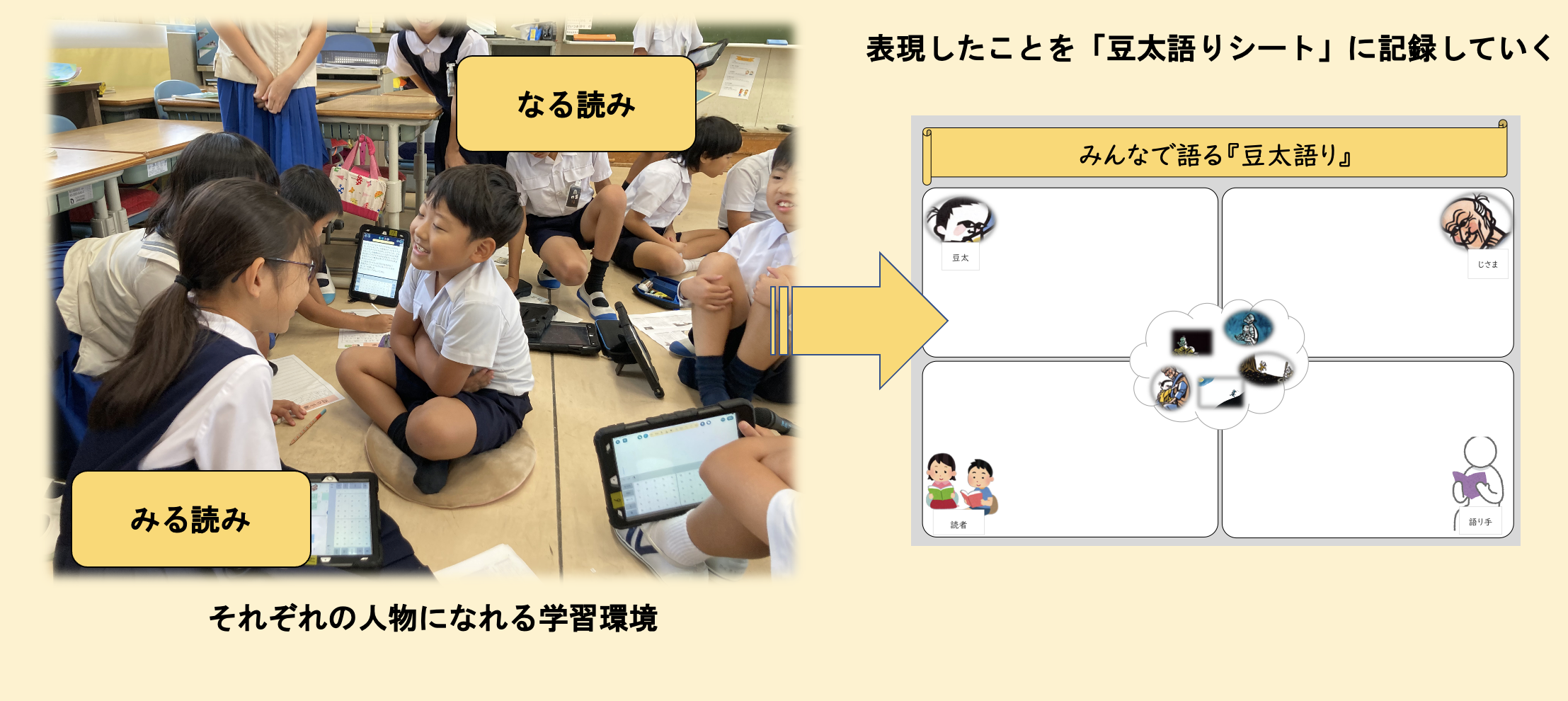

昨年度は「モチモチの木」「ちいちゃんのかげおくり」の教材で、「みんなで語る豆太語り」「きっと、あの時…」という言語活動を核とした単元作りに取り組みました。

そして、言語活動をデザインする際に大切にしていたことが「表現と理解の相互循環」を活性化させるための「活動の視点」と「言語意識」です。

二つの実践を通して見えてきたことは、「活動の視点」(一人称と三人称のように)を組み合わせることで、子どもたちが「表現と理解」を往還しやすい活動になるということでした。「なる」ことで想像したことを基に表現し、「みる」ことで、個々の表現の妥当性を、叙述を基に検討することで、読みを深めていく姿が見られました。

一方で、全体で妥当性を検討する場を設定したものの、そこでの話し合いが個々の表現に生かされない姿も見られました。

そこで今年度は、全体の場での学びと個々の活動をどのように繋ぎ、「表現と理解の相互循環」を活性化させていくことができるのかについて明らかにしていきたいと思います。

そのポイントは子どもたちの「言語意識」にあると思います。言語活動に取り組む際、子どもたちが、どのような相手意識や目的意識をもって活動に取り組むかによって、全体と個々を繋ぐ学びの軸ができるのではないかと思います。

昨年度までの研究で明らかになった、

○人物になる=一人称視点(劇)

○人物に語る=二人称視点(手紙、インタビュー)

○読者として=三人称視点(語る)

のどの視点を組み合わせた活動が適しているかを、①育成を目指す資質・能力、②子どもの実態、③学習材の特徴の3点を踏まえながら構想してきました。今年度も、その方向性は大切にしつつ、より「表現と理解の相互循環」を促すことができる視点と、その視点を意識した「言語活動デザイン」を明らかにしていきたいと思います。

そして、子どもたちが言語活動を通して、自ら「創造」することをたのしむことができる国語科学習の実現を目指していきます。そして、そこから自らの読書生活へと「読むたのしさ」を広げていくことができる年間を通した「子どもたちの読書」とのつながりについても実践をしていきたいと思います。