栄養・食育 上月直美

教科等との連携を大切にした食に関する学習~継続した学びを目指して~

本校3年目になりました。栄養教諭の上月 直美です。今年度も全学年で食育の授業を実施していきます。

昨年度は、小学校6年間の学びのつながりを意識した食育の在り方について、特に学年間の系統性を大切にして研究を進めていきました。その中で、カリキュラムの系統性を見直し、学年に応じた学習内容を整理しつつ、その内容に対する興味・関心を高めたり、それが持続したりできる題材構成を探り、子どもが継続して実践する姿を目指してきました。

第6学年の学級活動では「カルシウムを意識した食生活を探ろう!」という題材において、食事調べや2つの食事例を改善する活動を通して、カルシウムやビタミンDの視点で食事を見つめ、料理の組み合わせを考えることはほとんどの子どもたちができるようになりました。これには、実態に合った題材の選択や学習活動の位置付けなど題材構成の工夫により、その題材が自分事になっていたことが関係していると考えられます。しかし、実践へ向かう姿には個人差が見られたので、食に関する指導が継続したものになるように、今後はさらに他教科とも連携し、実践力を育成していくための題材構成の工夫を探っていきたいと思っています。

そこで、今年度の目指す食に関する学習とは、他教科との連携を大切にしていく中で、学年間で学んだ食に関する知識や身に付けた実践力がつながり、更新されていく学習です。さらに、自分事として捉えられる授業にするために、発達段階に応じた題材構成や振り返りの工夫を研究していきたいと考えています。

そのために、以下の点を中心に研究を進めていきます。

①発達段階に応じた意思決定の方法

②教科等と連携した食育の授業づくり

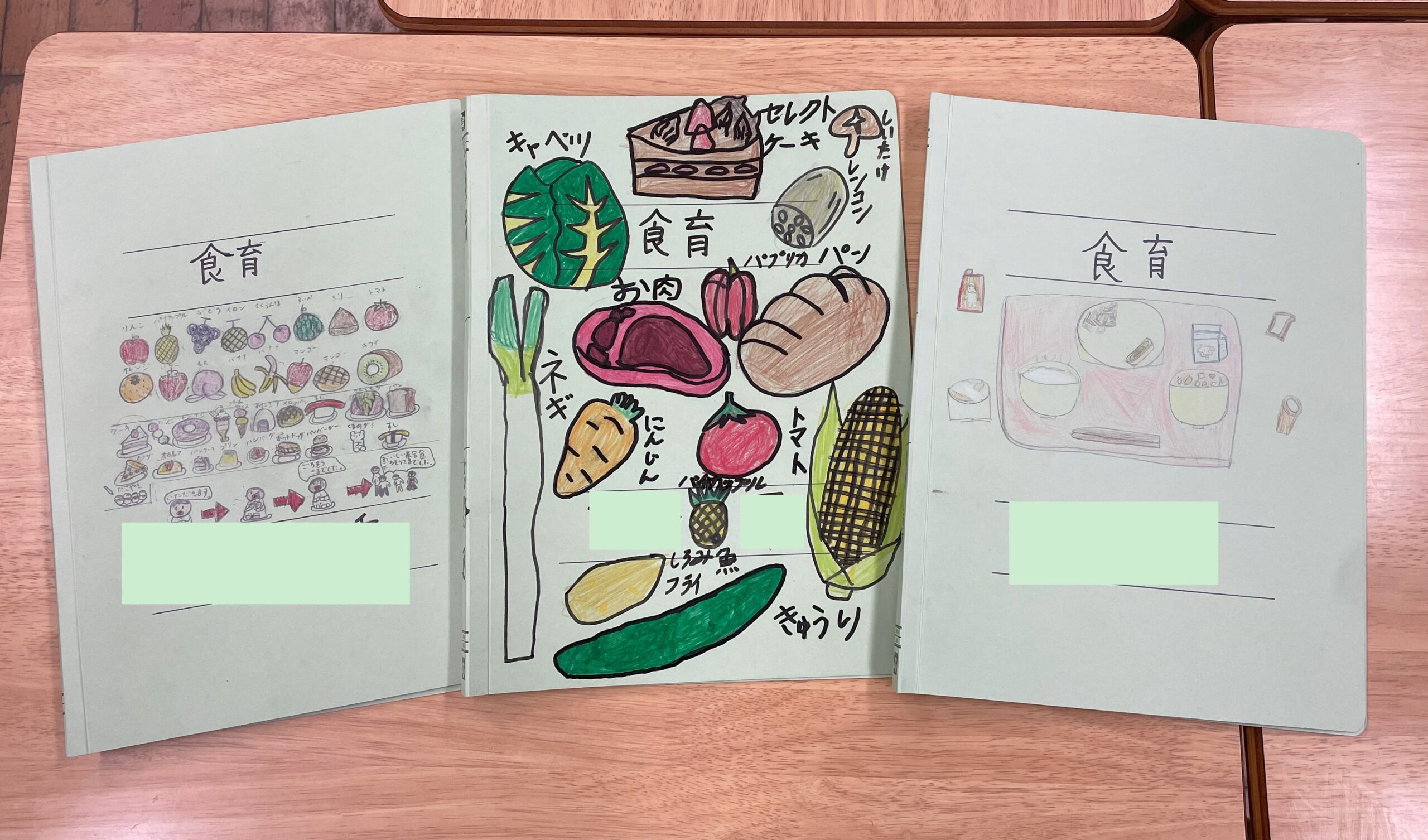

③食育の学びの足跡を残す「食育ファイル」の作成・更新

今年度は、それぞれの教科の特性を生かす中で食育をどのように実践していけばよいか追究していきたいと思います。特に、学級活動においては、発達段階に応じた意思決定の在り方を研究し、子ども自ら自分の食生活を見つめ、考え、実践していく姿を目指していきます。同時に、学校給食を食育の授業において生きた教材として活用していくためにも、毎日の衛生管理を徹底し、安心安全な給食作りに努め、子どもたちがわくわく、たのしみになるような給食を考えていきます。

一年間どうぞよろしくお願いいたします。