社会科 白石和真

社会的事象を「自分事」として捉え、考え、行動する子どもの育成を目指して

本校4年目になりました。白石和真と申します。今年度は昨年度の5年2組から持ち上がりで、6年2組の担任をさせていただいています。政治に歴史、新しい分野が始まる6年生。子どもたちと共に、どのような学びを進めていくことができるのかワクワクしています。

さて、社会科において多角的に考えること、つまり様々な立場から考えたり、それらの役割を捉えたりすることは欠かせないことだと思います。立場といっても、国、県、国民、地域住民、農家、漁師等―。様々です。目まぐるしく変化していく現在の社会の中で「求められる力」は日々変化しています。その求められる力の中でも「相手(当事者)の立場」に立って考える力は、今後子どもたちが社会を生き抜く上で必要不可欠な力だと考えています。

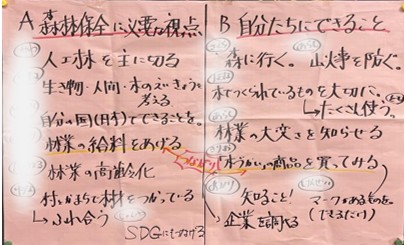

昨年、五年生単元「森林とともに生きる」に取り組んでいた時のこと。子どもたちは、森林保全のために自分たちにできることを単元を通して考えていきました。その単元の終盤にある子どもが「最初私は、森林を守るために自分たちにできることなんて何もないと思っていました。けど、まずは森林のことについて知ることが、私たちにできる第一歩なんじゃないかと思いました。

今、実際にこのように授業で森林のことについて学ぶこと自体が森林を守ることにつながるんじゃないかと思いました。」と、意見を述べてくれました。これは、子どもたちが森林保全を「自分事」として捉えていることを表す発言だったように思います。しかし、その後の研究会で「森林を『自分事』として捉える子どもの姿とは具体的にどのような姿なのだろうか。」「今回子どもたちは『自分』という言葉を、どのように捉えていたのだろうか」という事が話題に挙がりました。「自分事」という言葉は、どの教科においても大切にしている言葉だと思います。だからこそ、もう一度今、社会科における「自分事」の基準、そして学びを自分事として捉えている具体的な子どもの姿を明確にイメージしていく必要があると感じました。例えば、6年生の政治単元における「自分事」の姿とは。そして歴史単元における「自分事」の姿とは―。どのような姿になるのでしょうか。

授業を通して、「私だったらこうしたい。」に加えて、「あの人だったらどうしたい、どうしたかったのか。」を考えることができる子どもたちになってほしいと考えています。その時の学ぶ子どもたちの姿はきっと、「自分事」に近づいているのではないでしょうか。今年も何事も「たのしむ」姿勢を大切に、昨年度を超える、素敵な学びができるよう、子どもたちと一緒に前向きに取り組んでいきたいと思います。