算数科 内田武瑠

共に「数学的価値」を見いだす算数科授業を目指して

本校4年目になりました、内田 武瑠です。今年度は2年生の担任となりました。

昨年度は、解決過程において働かせた数学的な見方・考え方や解決方略などを明らかにして対話する中で、共に数学的価値を見いだしていく授業を目指しました。

この研究を進める中で、「振り返り」の場と、学びを促進するためのモデル(課題解決時に用いる数学的表現)の在り方の重要性が明らかになってきました。

必要に応じて操作的活動ができる学習環境を整えたり、操作や図による解決を繰り返し価値付けたりすることによって、子どもたちからモデルが表出する姿が見られました。また、数学化の過程を意識した単元構成にすることによって、働かせる見方・考え方が焦点化されました。

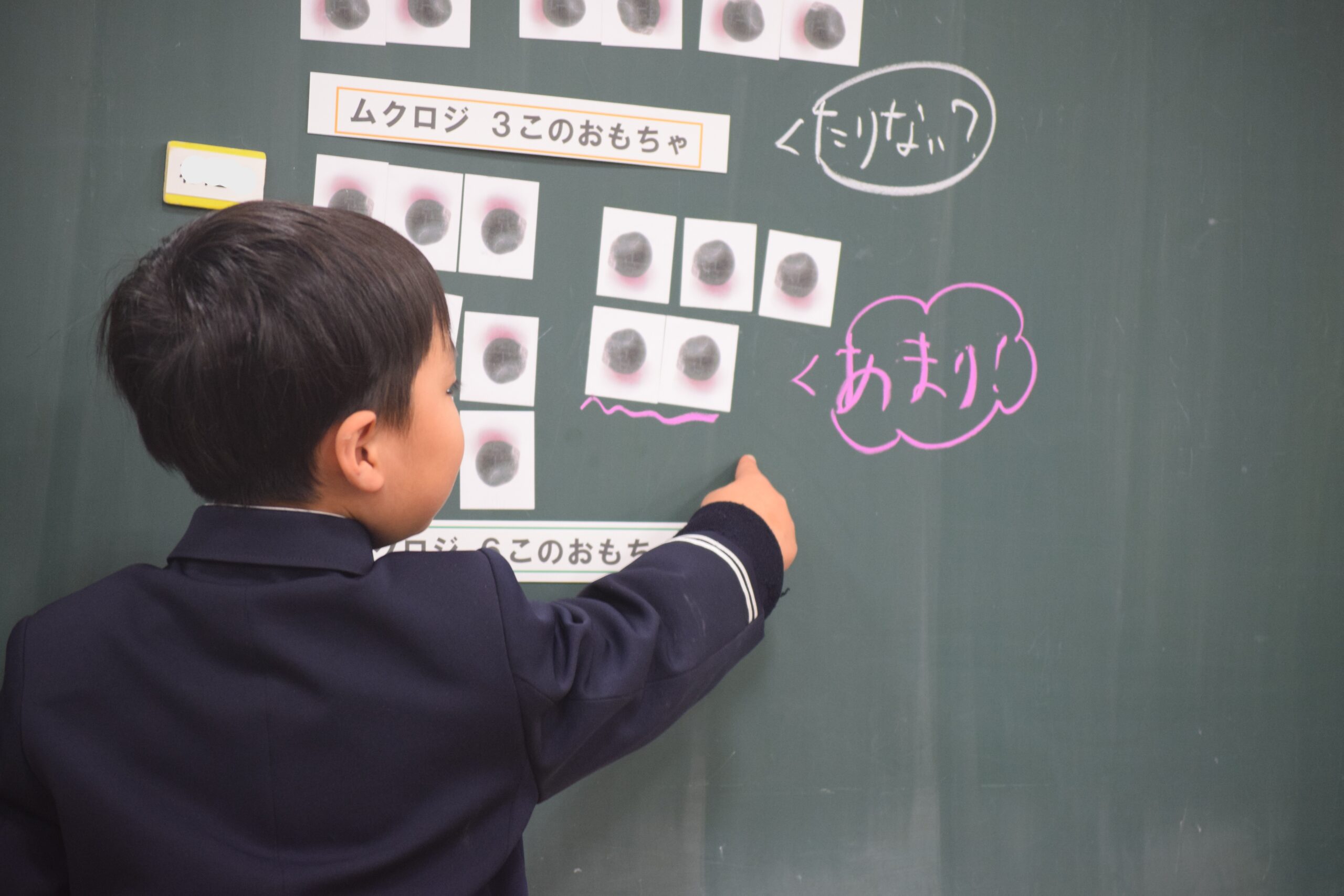

例えば、昨年度研究発表会で行った「数のまとまりを見付けよう~ムクロジを使ったおもちゃまつりに向けて~」においては、おもちゃをつくるためにムクロジの種を分けるという生活場面から、等分する配り方と各班に必要な数だけ配る配り方の2つを検討する中で、「等分」という分け方に焦点化し、「数のまとまり」に着目することへとつながっていきました。また、ムクロジの種を実際に準備することで、種を操作したり、種を抽象化した丸図をかいたりして数のまとまりを見付けていきました。

しかし、課題も明らかになりました。それは、「数のまとまり」との出合いにおいて、既習の「10のまとまり」と比較して、等分が新たな「数のまとまり」の捉え方であることを意識する場がなかったこと、取り上げた数学表現が子どもたちの対話を促進し課題解決に向かうために不十分であったことです。

これらの課題は、そもそも子どもの学びの文脈が、算数・数学の本質に向かう文脈として十分に考察できていなかったためだと考えます。そこで、今年度は、算数・数学の本質に向かう文脈を意識しながら実践を重ねていきたいと思います。