特別の教科 道徳 山平恵太

やってわかる道徳〜うねりのある授業デザインから〜

本校6年目になりました。今年度は,2・3・4年の道徳科の授業を担当しています。

子どもに「道徳は何のために学ぶの?」と問うと、子どもはどう答えるでしょうか。

「礼儀正しくなるため?」

→何やらやらされる印象。

「心についてのお勉強」

→心ってなんだ?とさらに「?」が。

「みんなに優しくするため」

→【B親切、思いやり】は関係ありそうだけど【D感動、畏敬の念】はあまり意味がない?となりそう。

私は、これまでの道徳の授業の中で、子どもの考えを波線のように捉えていました。どちらかというと、マイナスな捉え方。ただ、このような捉え方をしてしまうと、道徳の授業が難しく感じられ忌避されがちに。

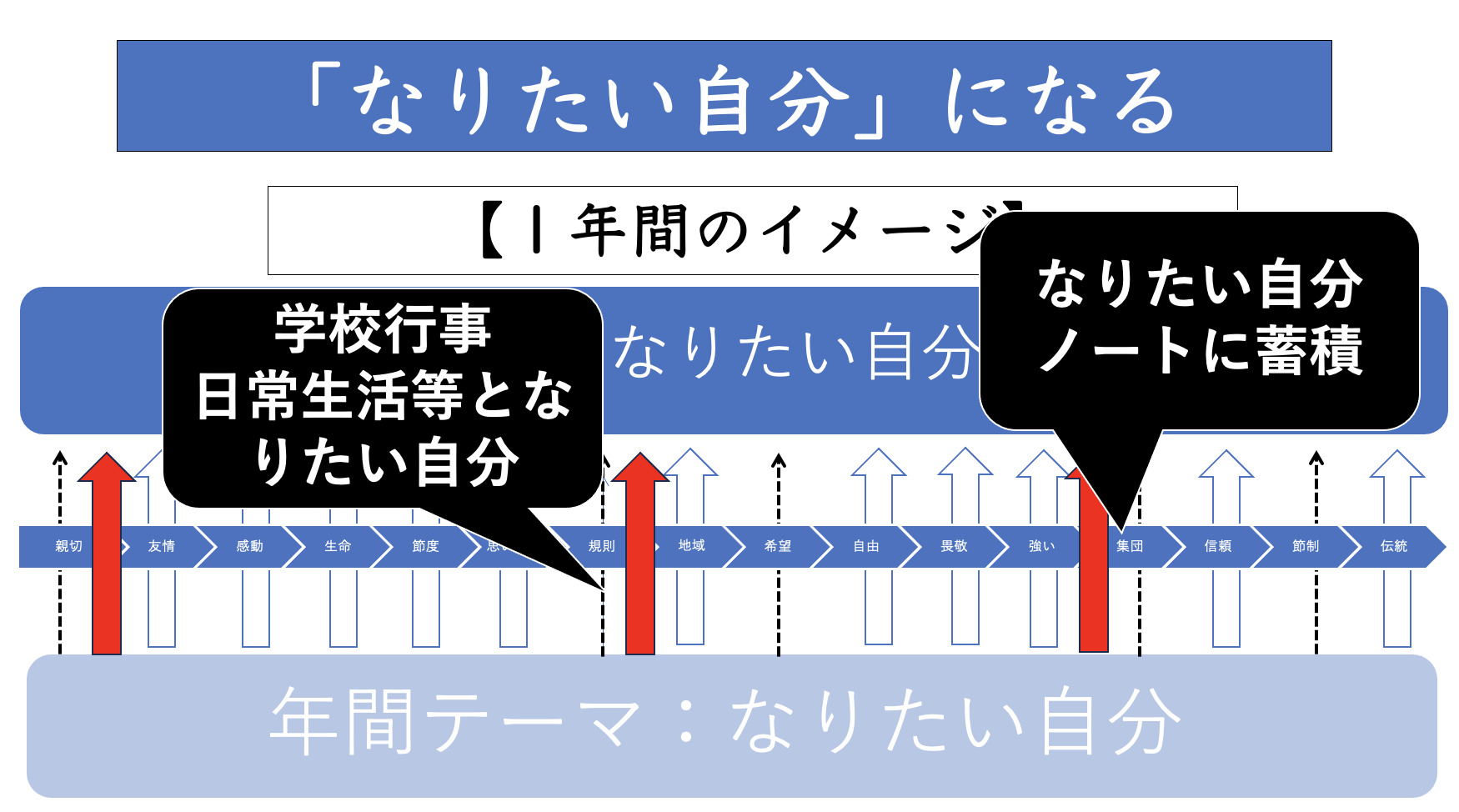

ちなみに私は「道徳は何のため?」にするかというと、「なりたい自分になるため」だと答えます。

「なりたい自分」は10人いれば10通り。「だから道徳の時間の答えは一つではない」と考えています。

つまり学ぶ目的は、

○今の自分がなりたい自分になるため

○なりたい自分を広げるため

になります。

このように考えると

「礼儀正しくなるため?」

→えっ今のあなたも礼儀正しいと思うけど、今より礼儀正しくなりたいと思うのはどうして?もっと聞かせて。

「心についてのお勉強」

→目に見えない心が変われたば、確かに行動が変わりそうだよね。なりたい自分にもなれるかも。

「みんなに優しくするため」

→どんな優しさがあるのか、これからの道徳の授業でみんなと考えていけるいいね。楽しみだね。

と、上のように捉え直すことができそうです。このように捉え直して授業ができると、子どもと授業することが面白いし、尚且つ実際にやってみて分かることが出てくるので、道徳の学習に意味を見出す子どもが育ってきます。

そこで今年度、子どもの考えの捉え方を見直し、うねりのある授業を目指していきます。