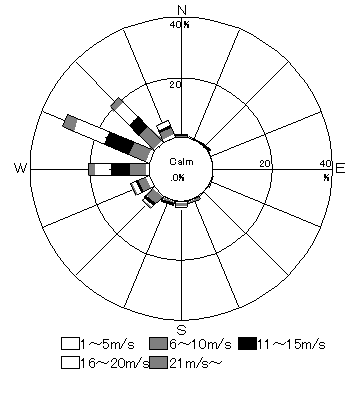

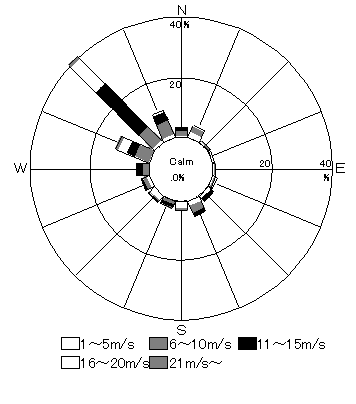

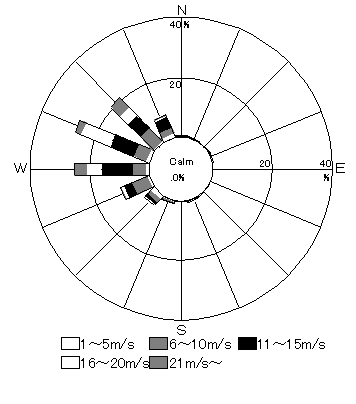

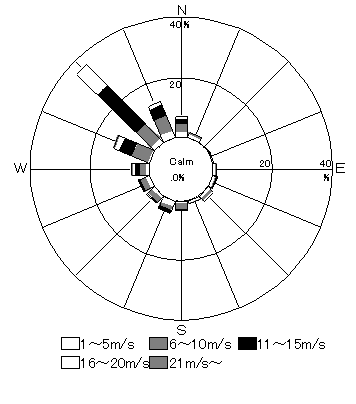

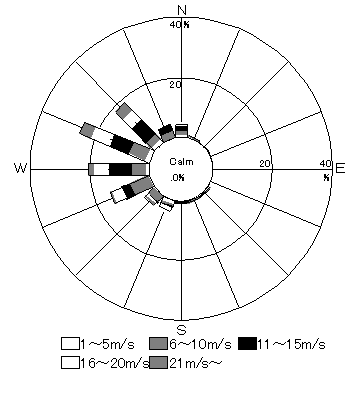

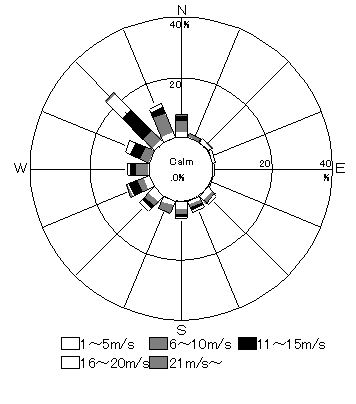

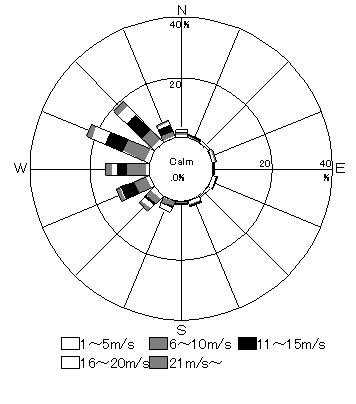

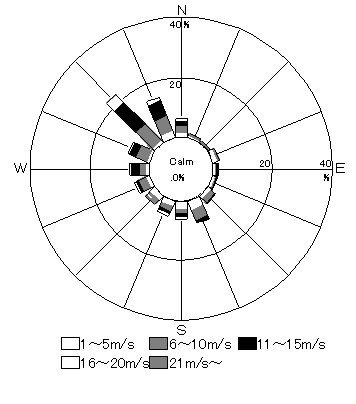

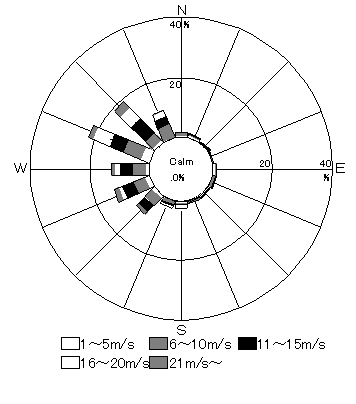

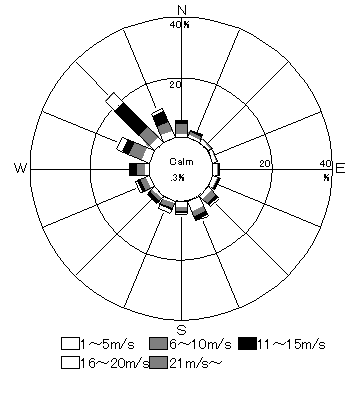

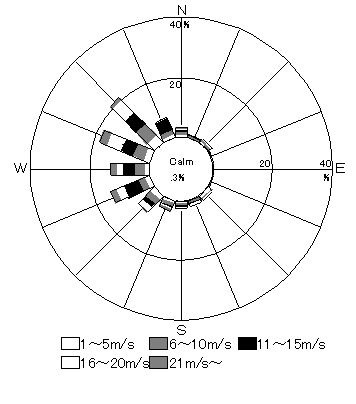

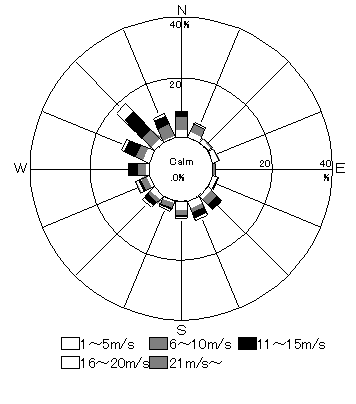

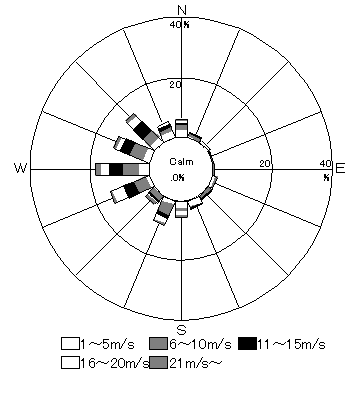

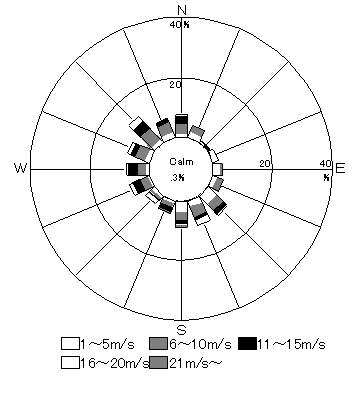

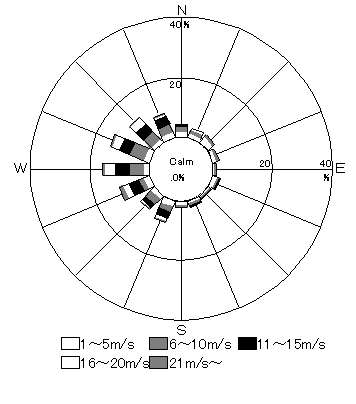

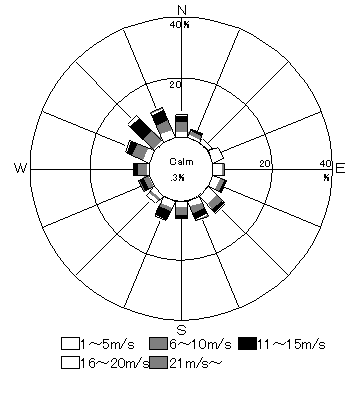

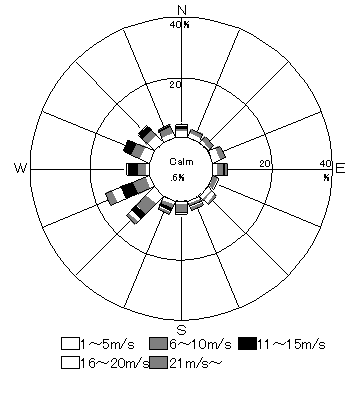

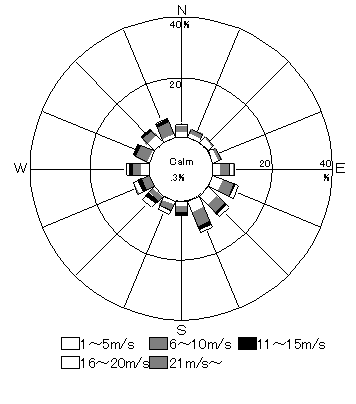

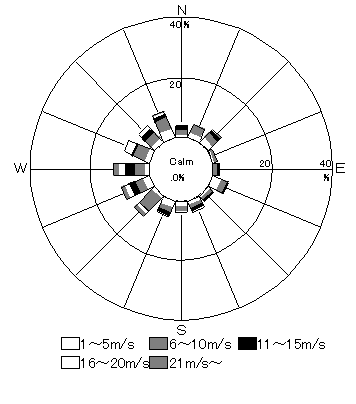

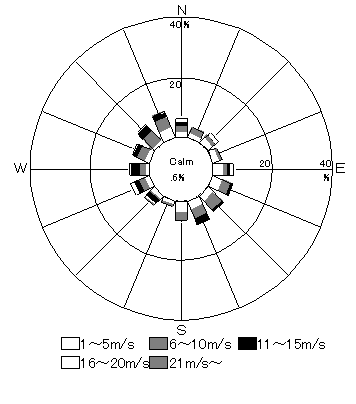

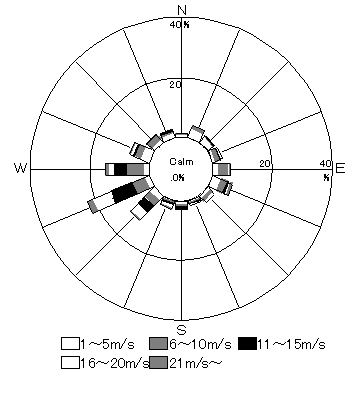

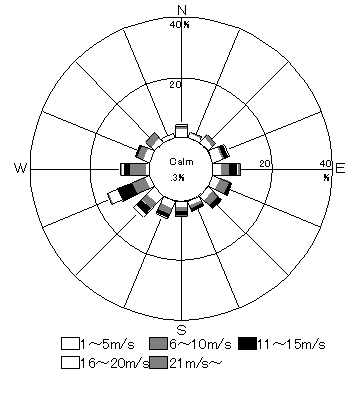

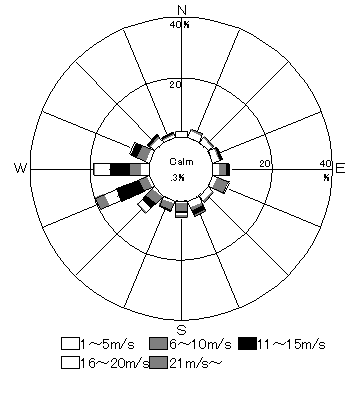

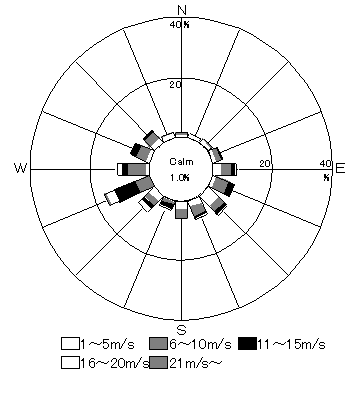

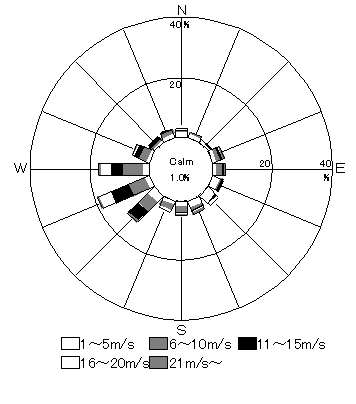

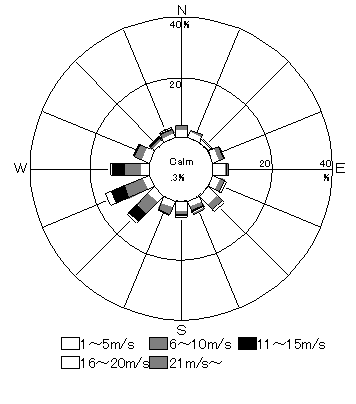

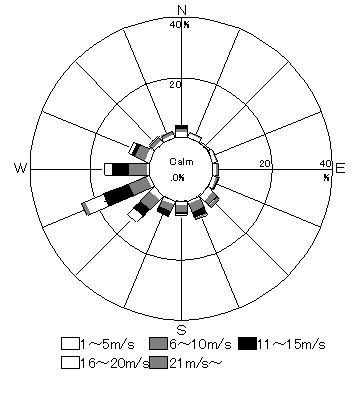

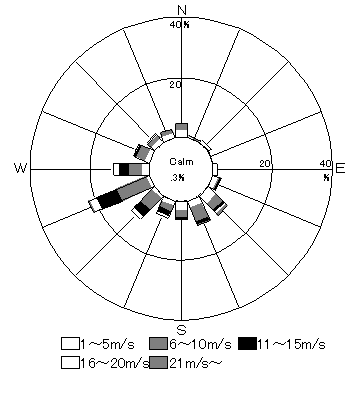

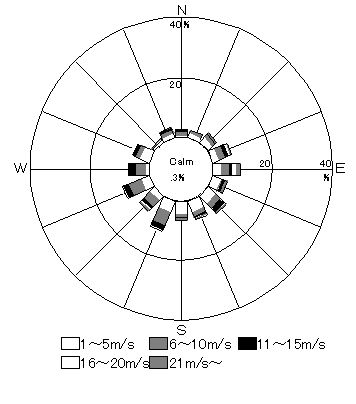

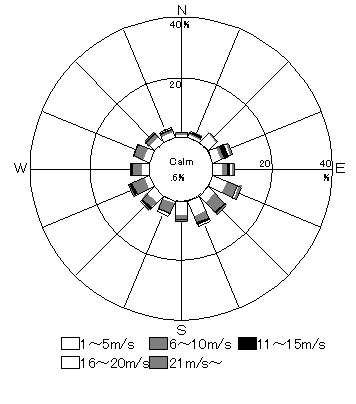

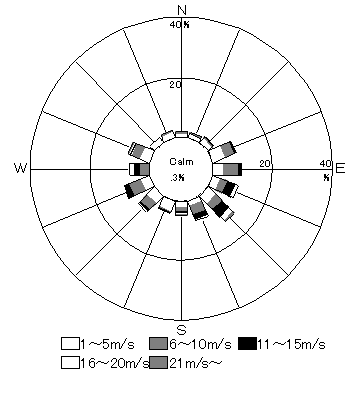

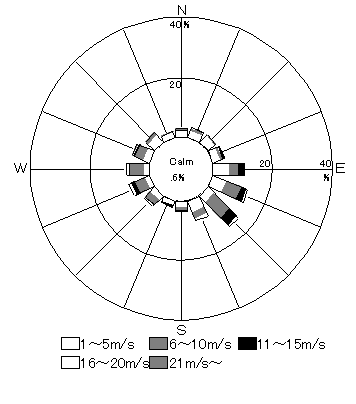

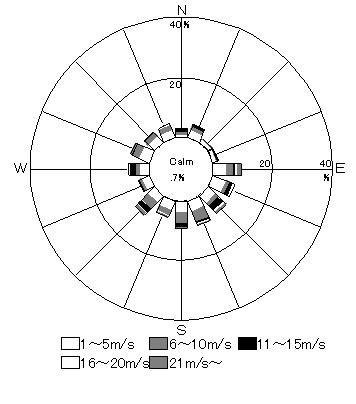

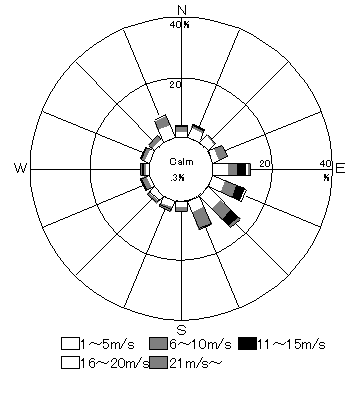

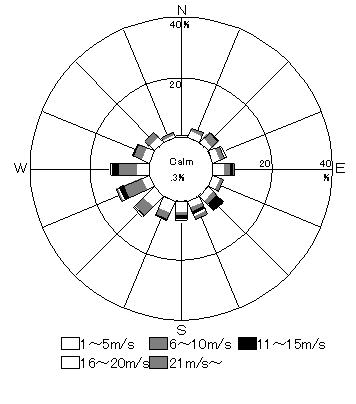

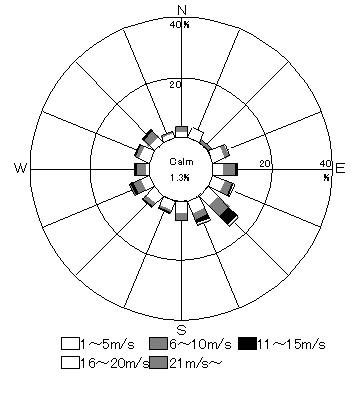

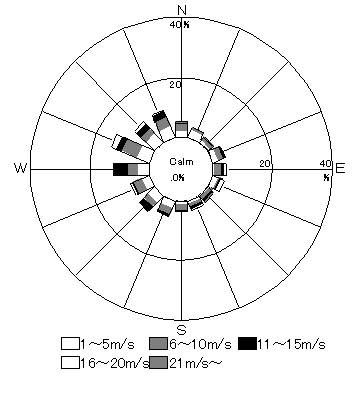

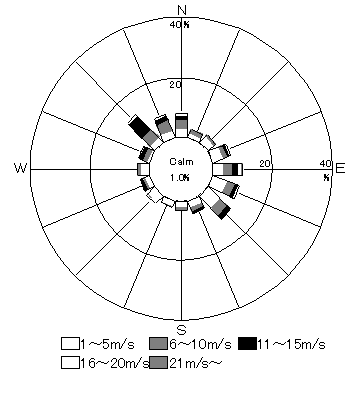

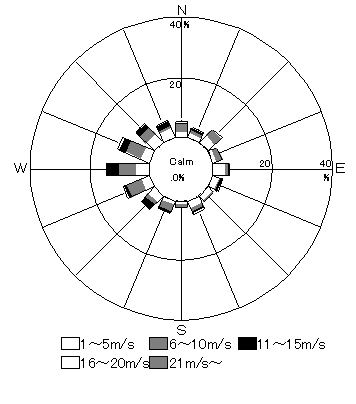

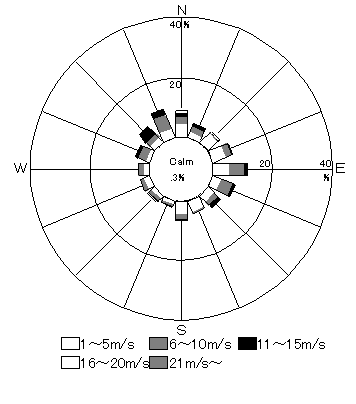

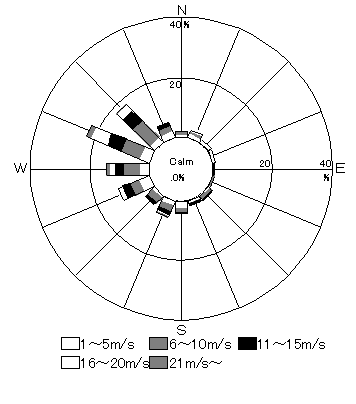

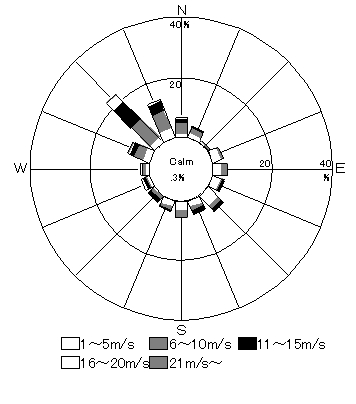

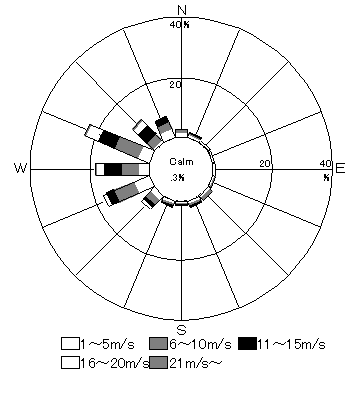

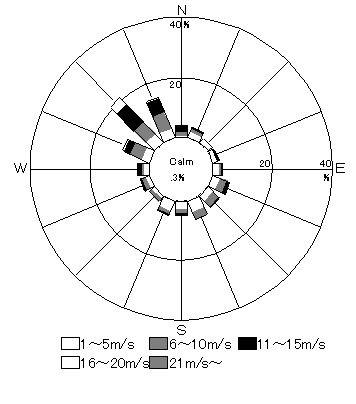

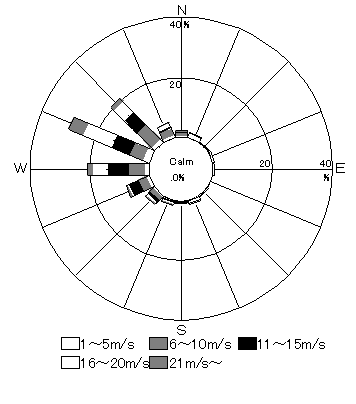

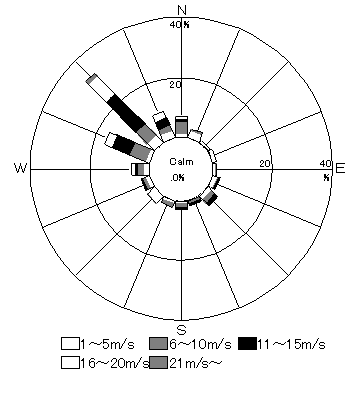

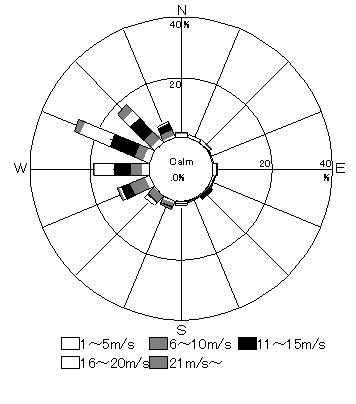

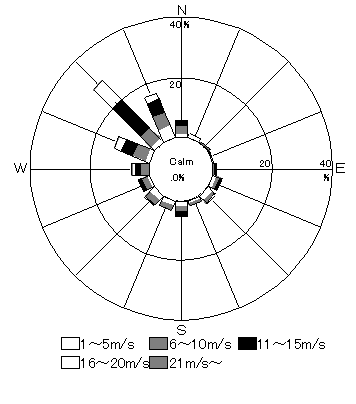

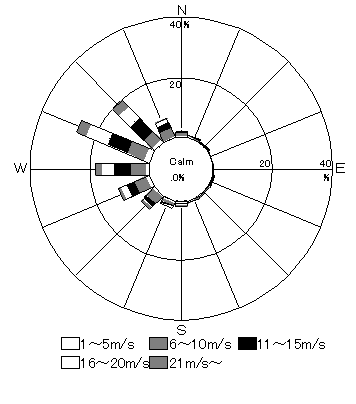

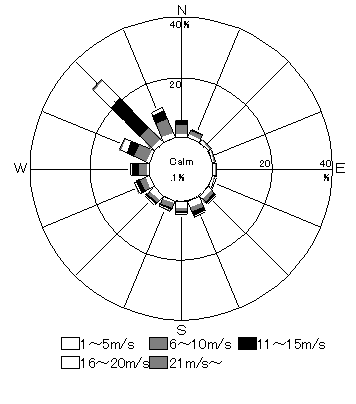

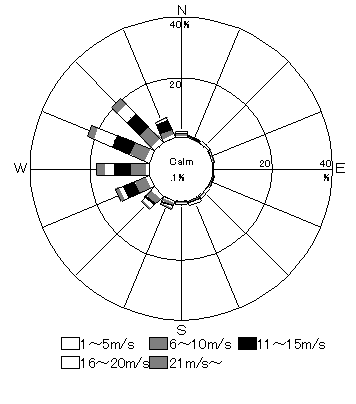

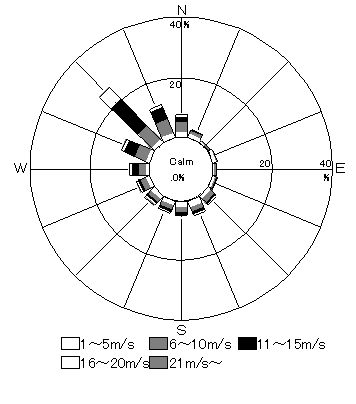

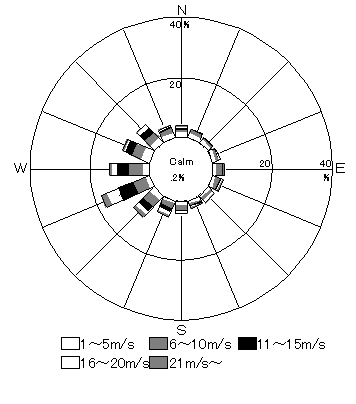

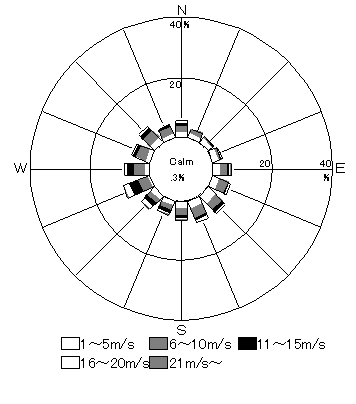

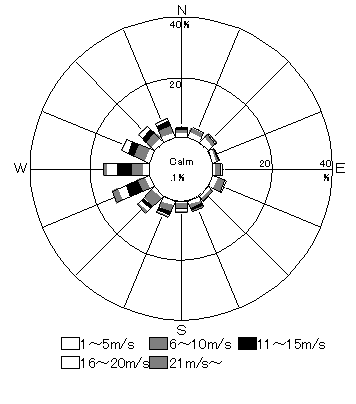

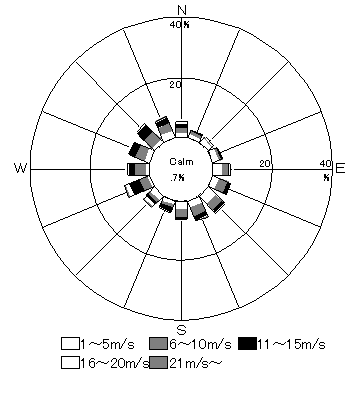

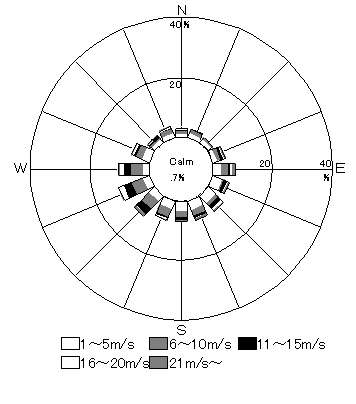

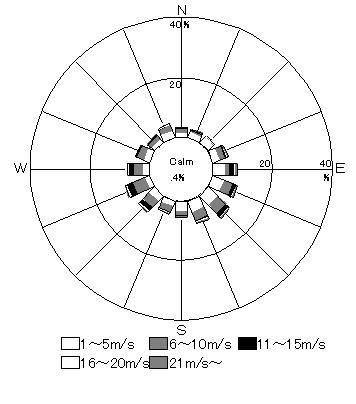

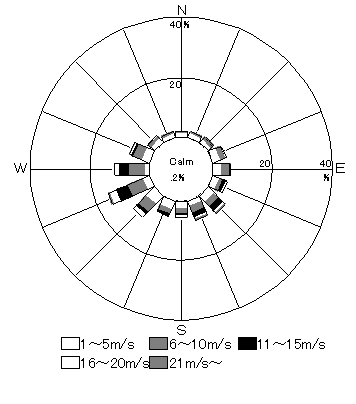

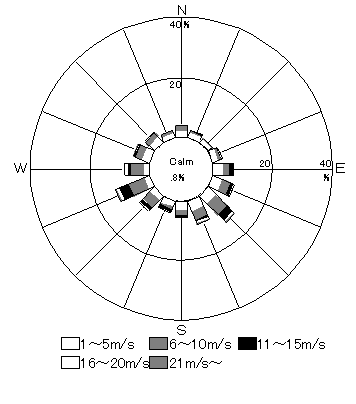

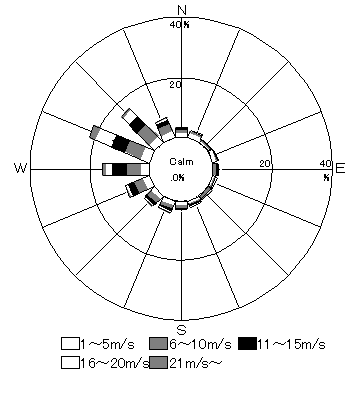

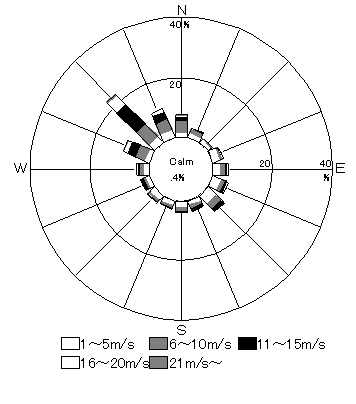

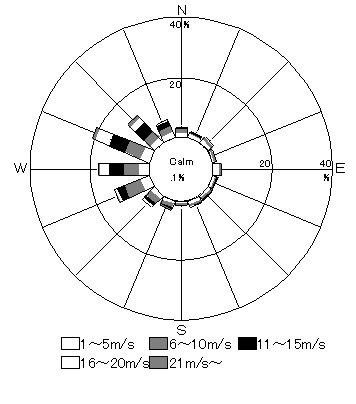

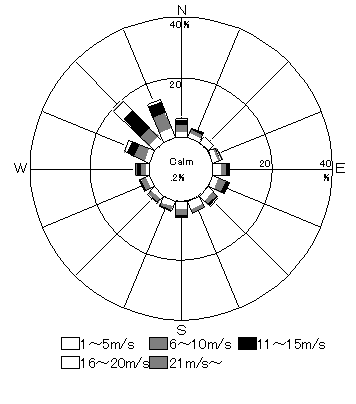

風配図の内側より1〜5m/s、6〜10m/s、11〜15m/s、16〜20m/s、21〜m/sの風速階級別頻度を示す。

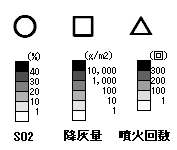

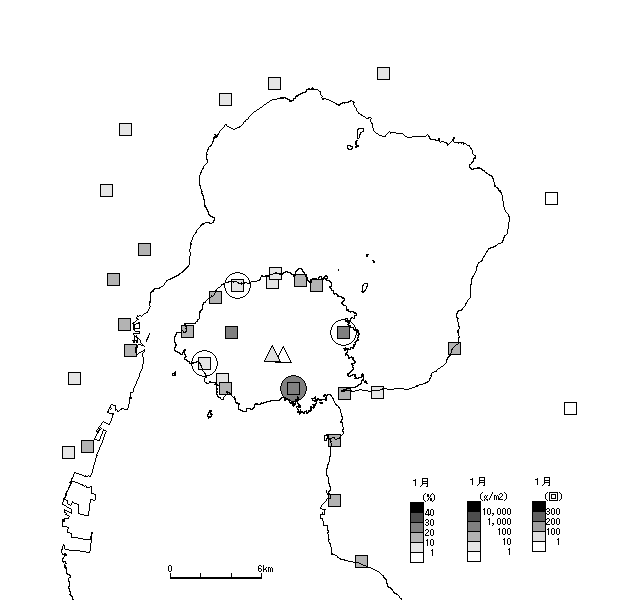

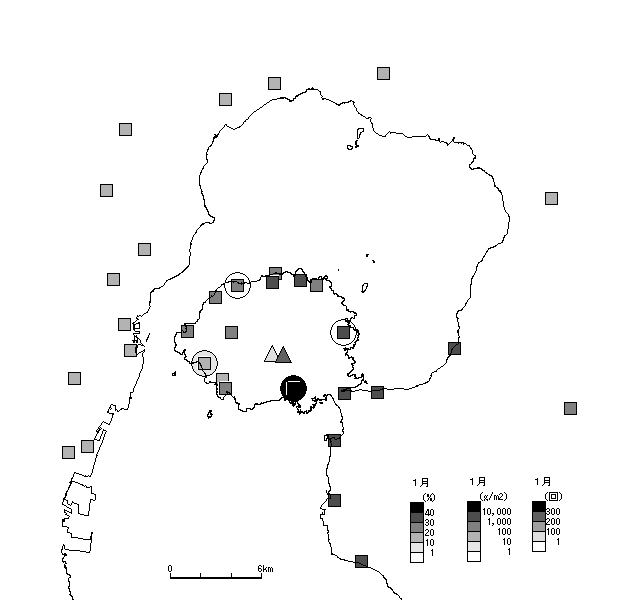

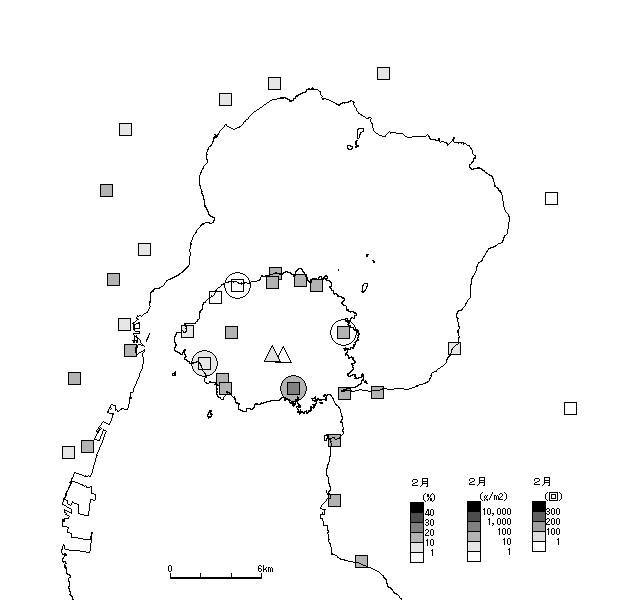

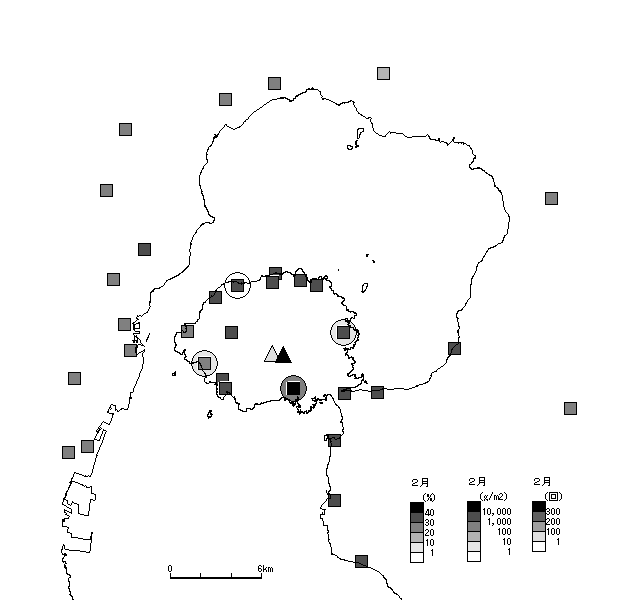

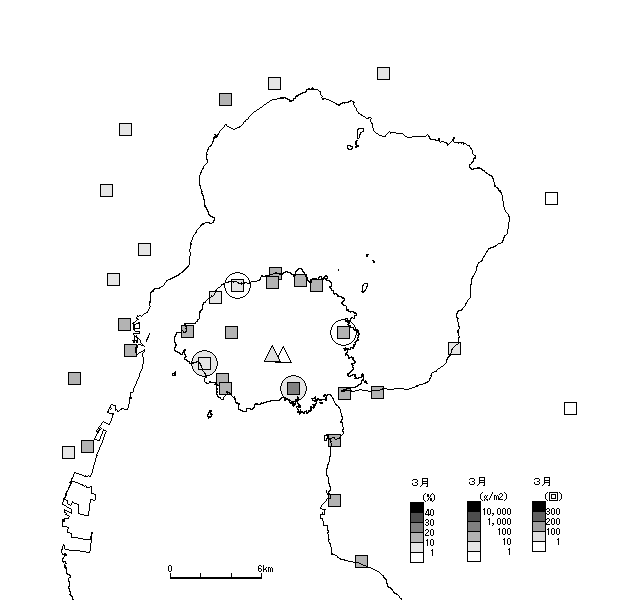

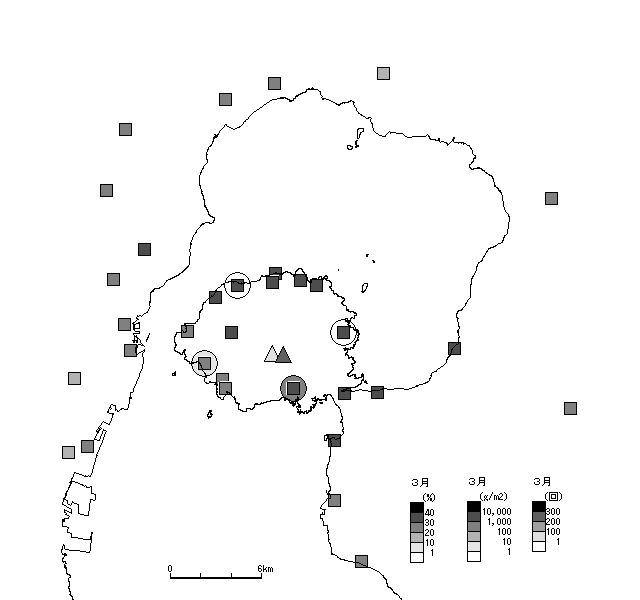

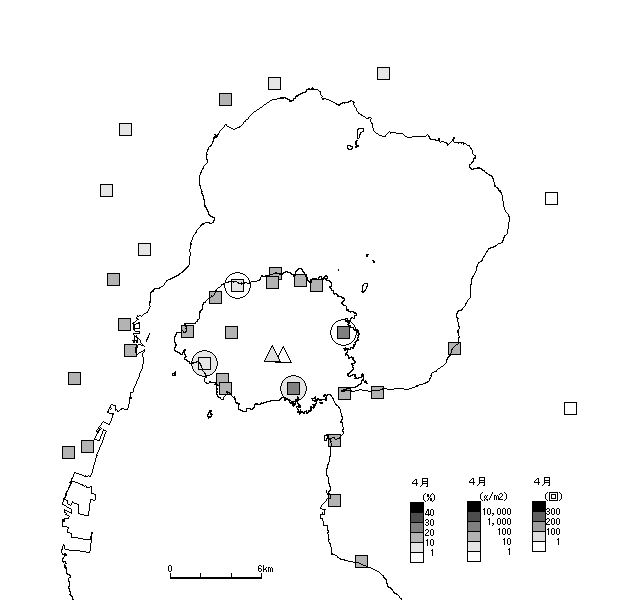

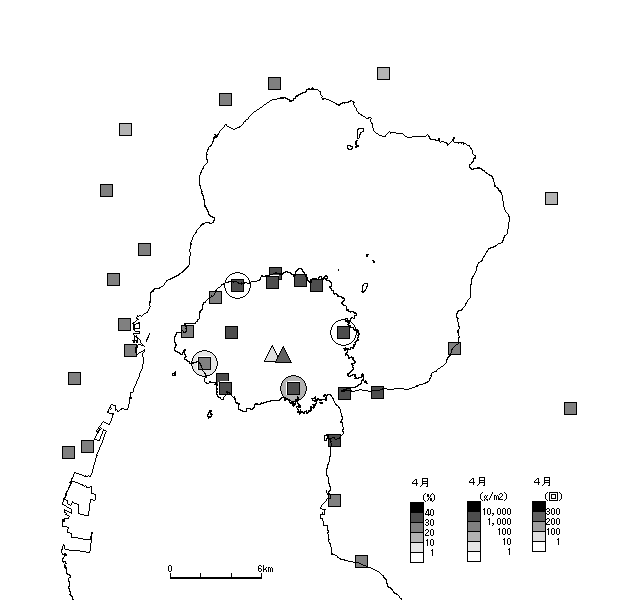

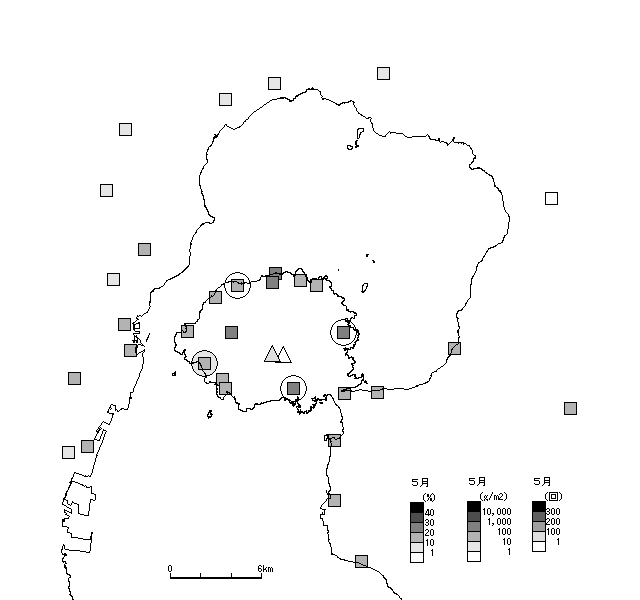

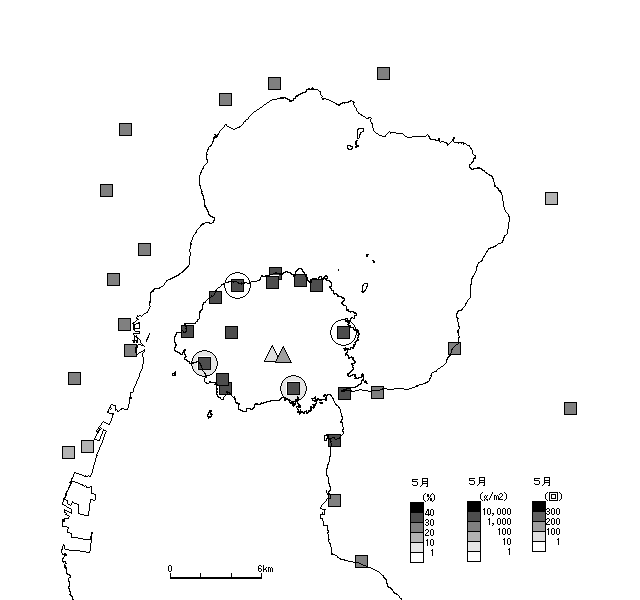

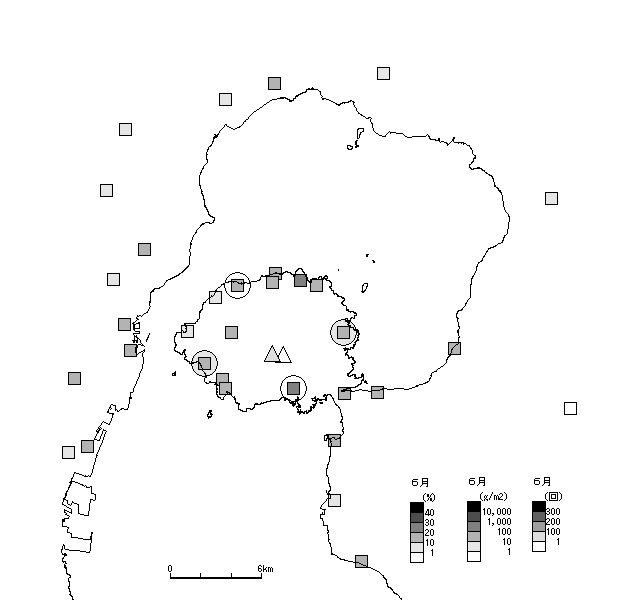

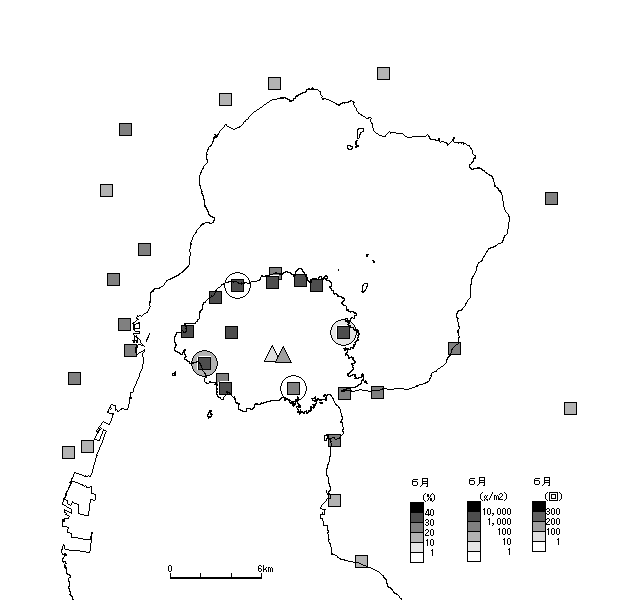

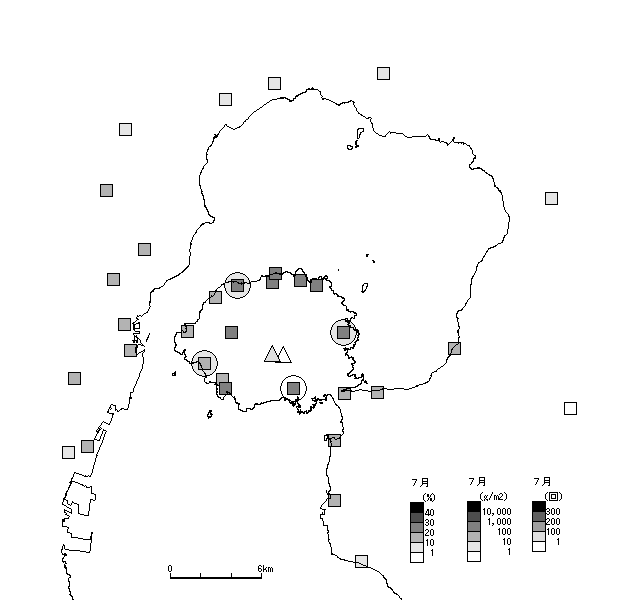

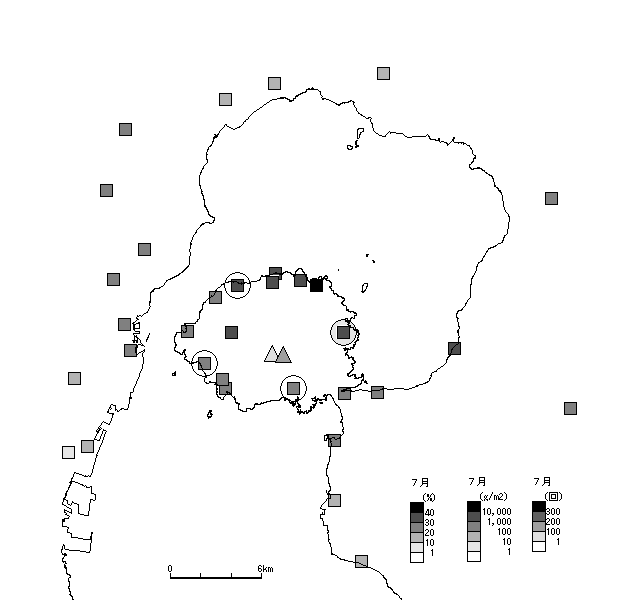

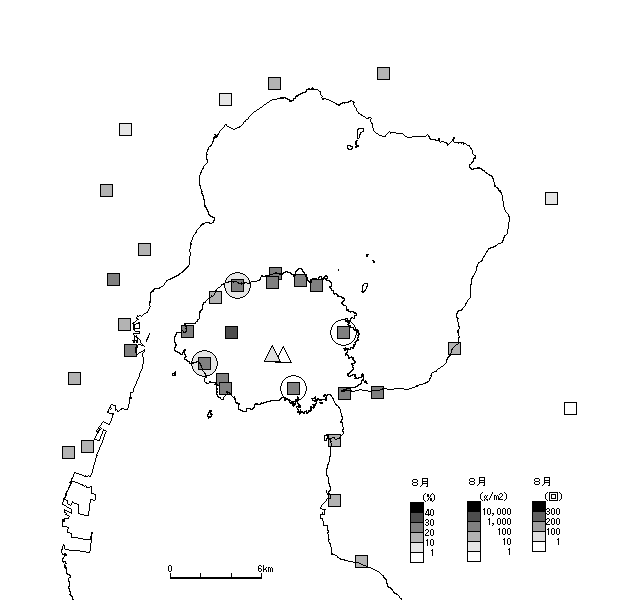

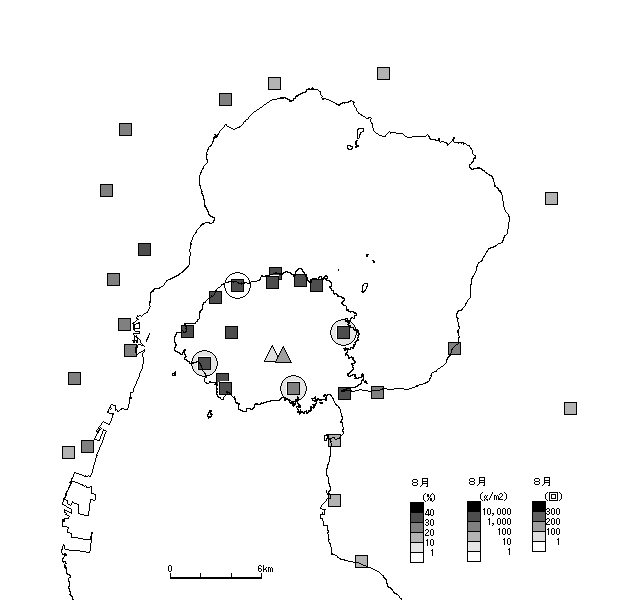

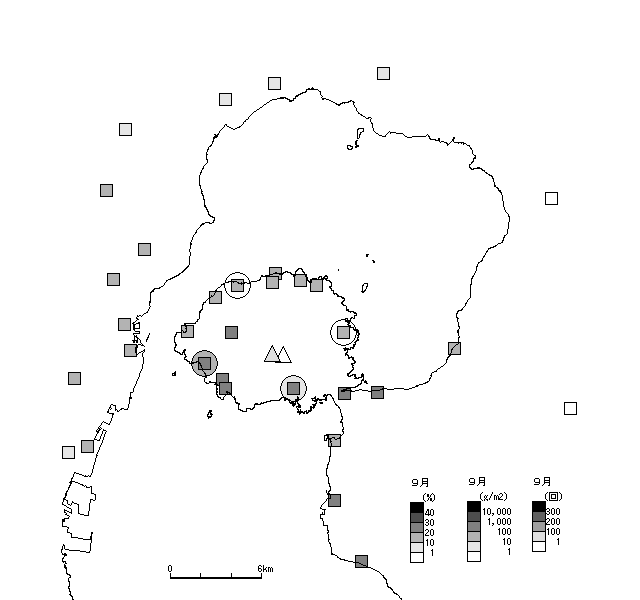

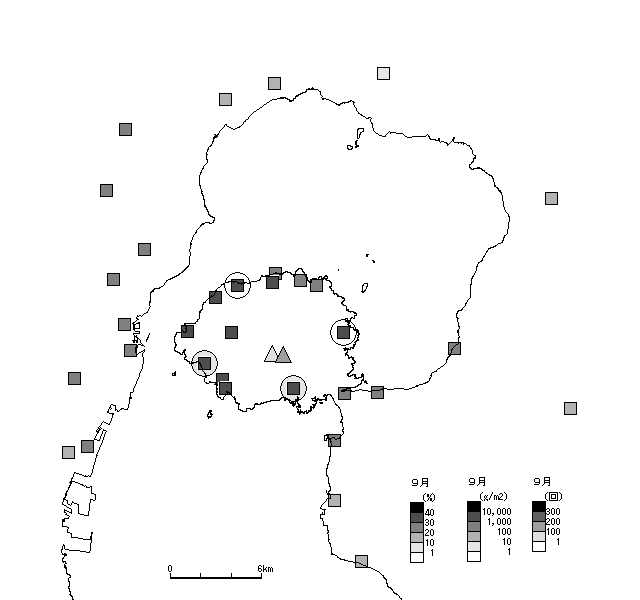

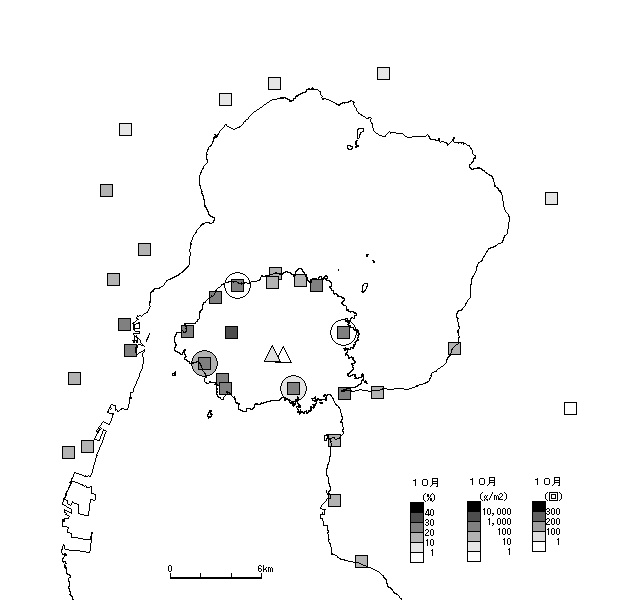

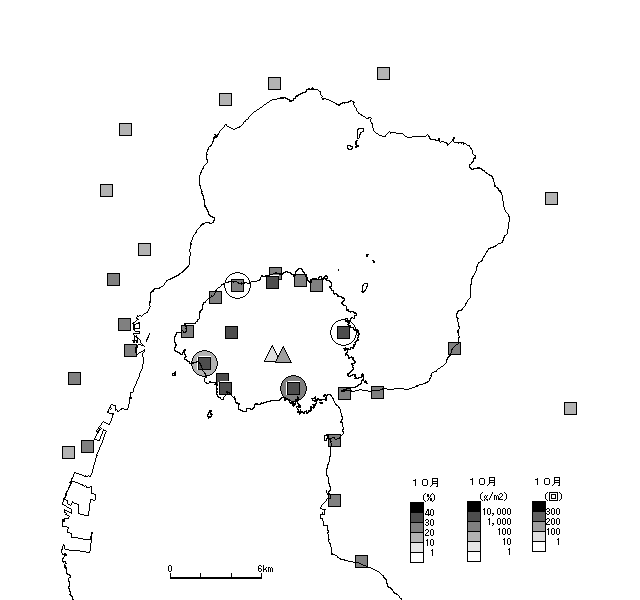

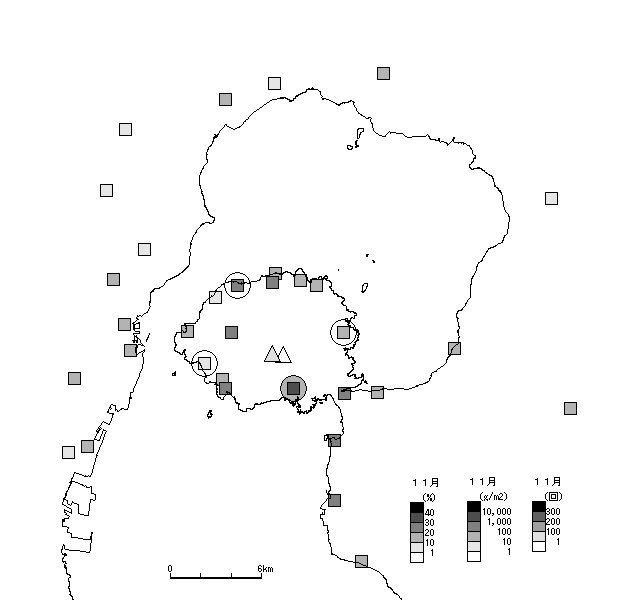

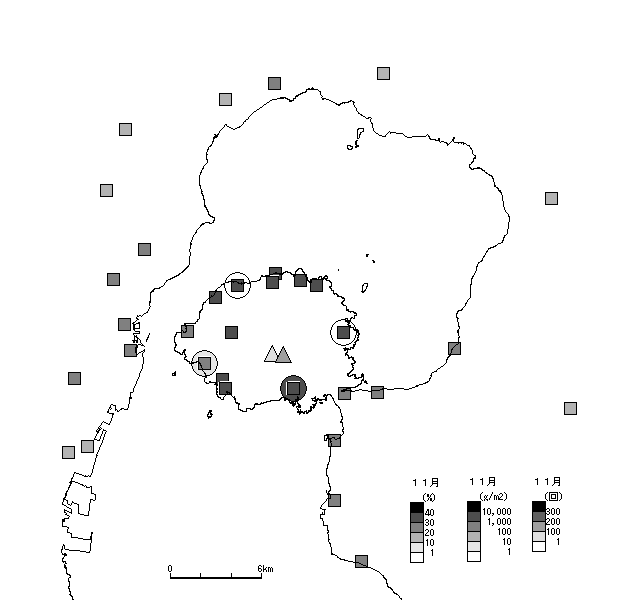

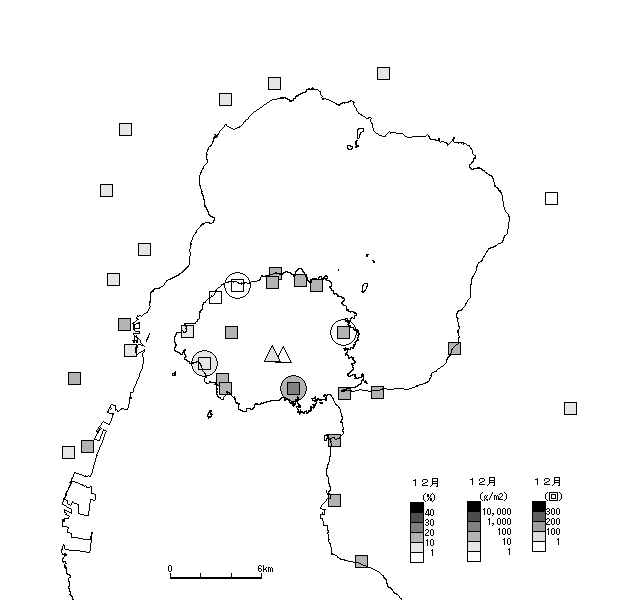

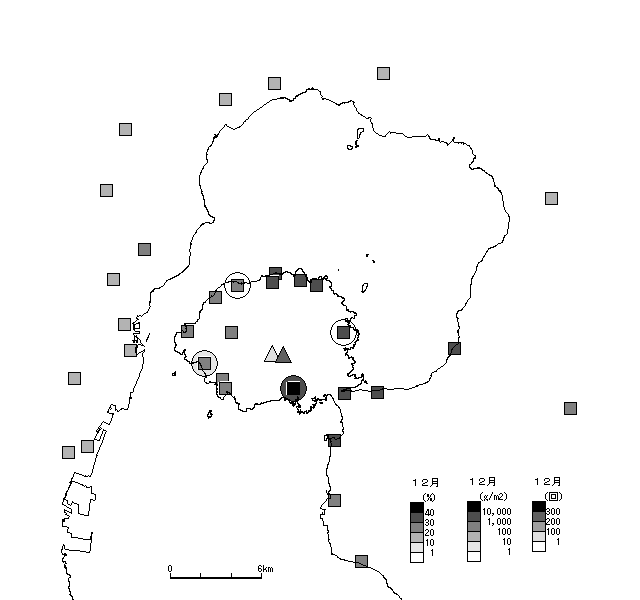

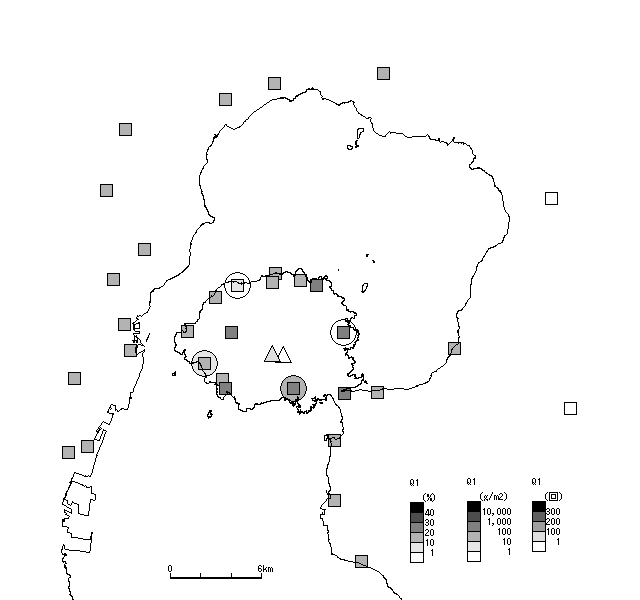

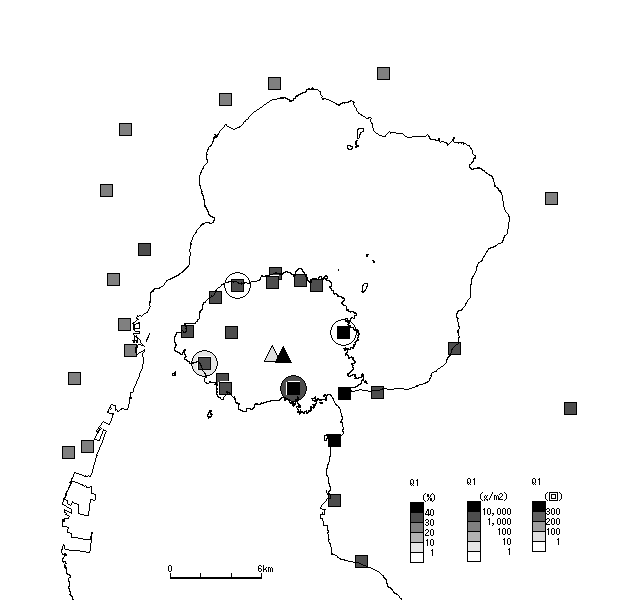

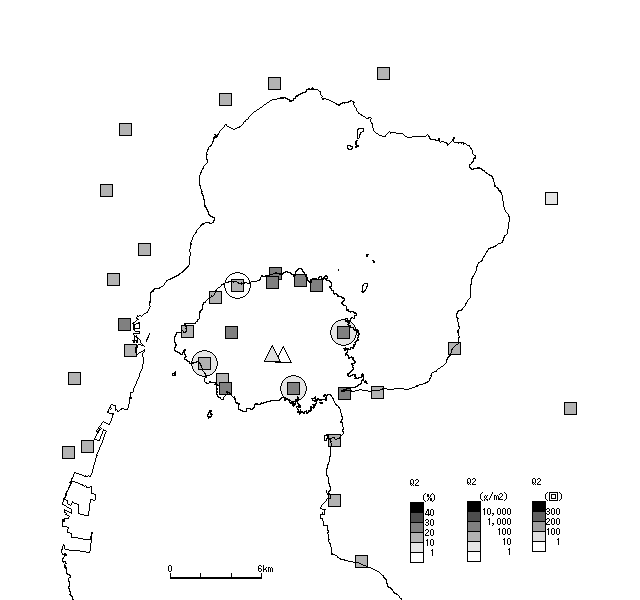

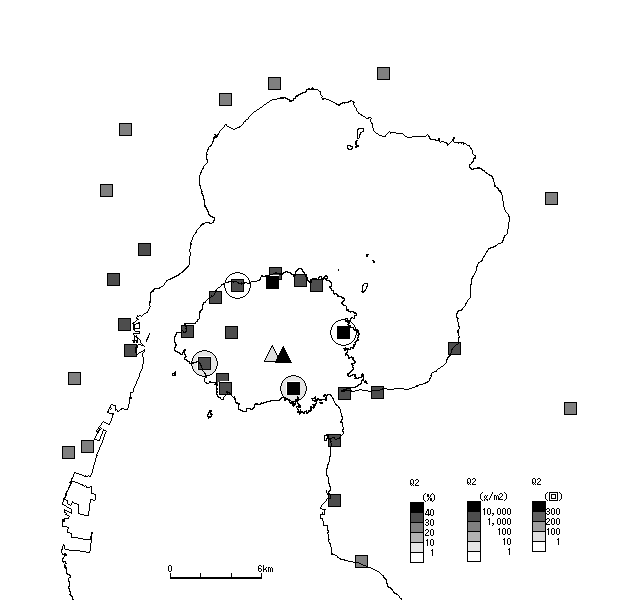

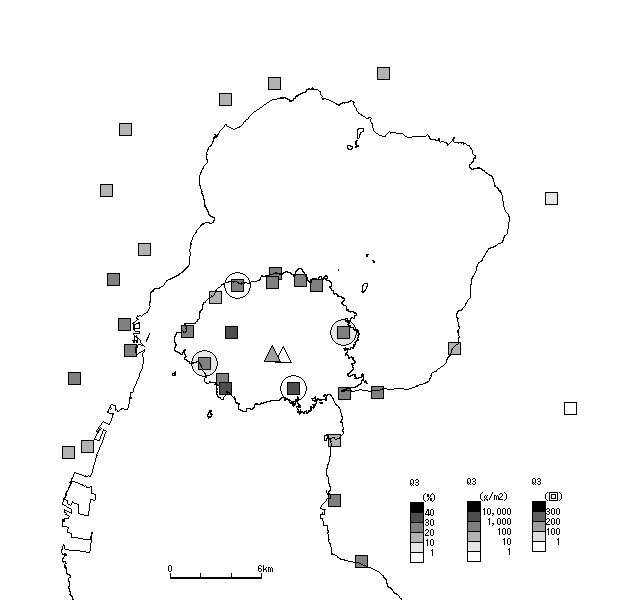

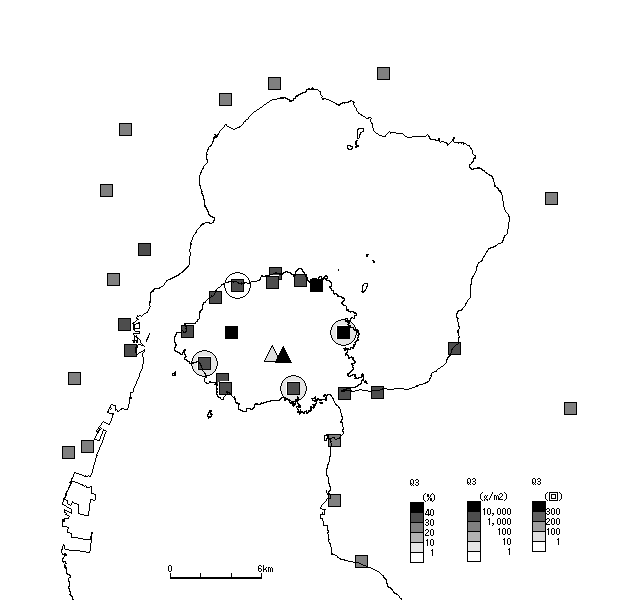

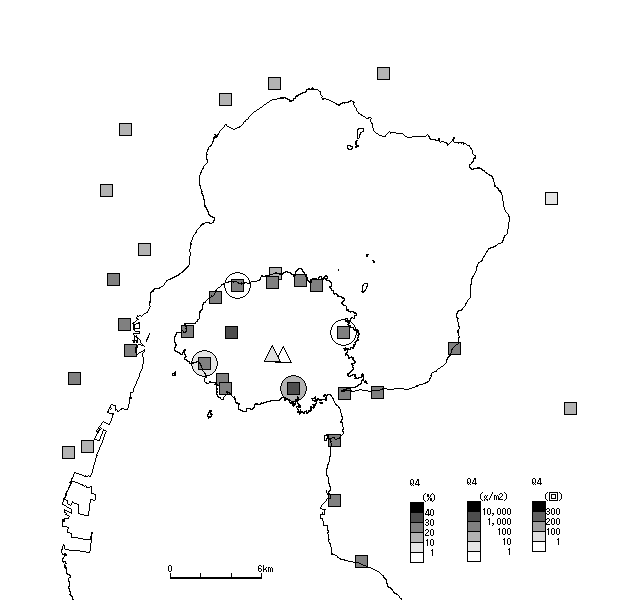

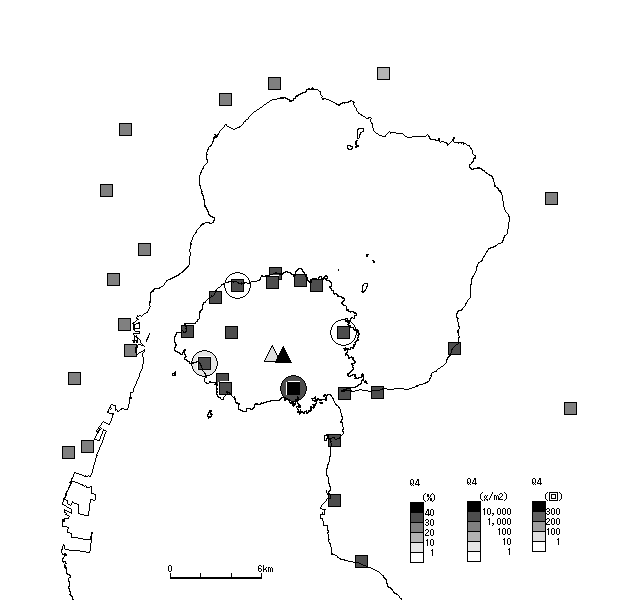

【大気環境】 ○:SO2の日平均値が環境基準値0.04ppmを超えた日数の割合 □:降灰量 △:噴火回数

降灰量について、2011年1月より霧島新燃岳が噴火しているが今回はそれを含めて取り扱っている。

【Q1】第1四半期(1-3月) 【Q2】第2四半期(4-6月) 【Q3】第3四半期(7-9月) 【Q4】第4四半期(10-12月)

★活発化前(2001年6月〜2006年5月)、活発化後(2006年6月〜2011年5月)において、

月ごとに5カ年分を累計した。→ 大まかな傾向が分かる。

- Web上に様々な環境データが個別に公開されている。GISを用いて、1枚の図面に集約して視覚化することができた。

2006年の昭和火口活発化後は、各観測点で降灰量の増加が明示された。 - 春夏(4〜9月)期は、全体的に風が弱い。やや南東からの風が多いため、鹿児島市方面にも多量の降灰があることが明示された。

- 秋冬(10〜3月)期は、西高東低の気圧配置で強い北風となり、継続的に風下の有村で高濃度SO2および多量の降灰が見られた。

遠く離れた風下の垂水市にも多量の降灰があることが明示された。 - 降灰・火山ガスのGISマップは、気象の季節傾向をもとに簡易的なハザードマップとして活用できる。

- ASTER(NDVI)衛星画像により、昭和火口正面に位置する鍋山周辺の植生活性度が低下していることが明示された。

- 現在の桜島ハザードマップには、火山ガス、降灰についての表記はない。冬期は桜島の南側が継続的に危険となる。

噴煙が高いほど偏西風の影響で東側にも降灰が見込まれる。統計データとしてのGISマップは火山ガス・降灰ハザード

マップとして活用できる可能性がある。 - GISは、様々な情報を集約して1枚の図面にまとめられる。学校教育においては、地域のハザードマップづくりに活用でき、

防災教育や訓練等に生かすことができる。 - 東日本大震災以降、児童生徒への防災教育の必要性が高まっている。現在、理科教科書で「ハザードマップ」が取り扱われており、

今後の改訂で増頁されるものと予想される。地域の実態に応じたハザードマップづくりと活用(防災教育)が望まれる。